地域音楽コーディネータ― 香川県高松市 松本佑紀さん

■活動テーマ:或る音楽会プロジェクト Project Of “Aru Ongakukai”~誰もがステージ上で主役になれる日~

■日時:2018年~現在

■場所:Tetugakuya(香川県仲多度郡多度津町)

Abbey Presbyterian Church(アイルランド共和国ダブリン市)

あじさいファーム(香川県高松市)

■対象:高齢者、障がい者、子ども、音楽が好きな人、音楽に触れた事のない人

■活動内容

私は中学三年生まで音楽に触れた事はありませんでした。しかし中学三年生の夏のある日、当時の合唱部の顧問の先生に「コンクールに出るから助っ人で合唱部に入って欲しい」と頼まれた事がきっかけでした。こうして私は音楽と出会い、様々な合唱団に入って歌ってきました。

入会した合唱団の中でも特にベートーヴェンの第九交響曲を歌う合唱団では、高齢者や子ども達等様々な立場を持った人達が世代を超えて一緒に音楽を作り上げていく姿が印象的でした。そこで私は学生の頃より、この合唱団でさまざまな人達と出会って一緒に歌うと同時に合唱団を支える事務局を手伝ってきました。そこから「人」と「地域」が音楽によって繋がっている事を学びました。

コンサートの準備は大変でしたが、友達の協力もあり当日は成功する事ができました。この時一つの「舞台」を造る事の当事者となると、決してそれは安易なものではない事に気づかされました。

はじめは何人かの人たちが集まってくれましたが設立したところで、私がいる僅かな期間で何を行うのか、どんな事をするのかといった明確な目的が見出せなかった為、人は離れていき結局半年で合唱団造りを断念する事となりました。そこでは長期計画の大切さを学びました。

留学生仲間の東京でシンガソングライターとして活躍されている方へ協力依頼をし、練習や準備に取り掛かりました。MCやプログラムは全て英語、宣伝のチラシは現地でのデザイナーへ依頼、楽譜の入手等、海外で行う事での難しさを学びました。

コンサート当日、日本人を始めとした現地に滞在する様々な国の人達が観に来てくれました。反省すべき点もありましたが、今回は同時に達成感もありました。

コンサート当日半年前よりスタートしました。

それぞれの音楽カフェ・コミュニティは独自の趣向を凝らしていますが、どの場所も来ているお客様が「ここは素敵な場所、また来たい」と思っている事、そして地域の人達に何より愛されている場所である事でした。 そして音楽にあまり触れた事のない人達が音楽に興味を持ってくれる場所でもありました。こうした事からくしくも「或る音楽会」を誰もが主役となれる音楽コミュニティの場として形成していけたらと考えています。

舞台に立つ全ての人が対象となります。「音楽を習っていても発表をする場所がない」「音楽は好きだけど人前で演奏するのは恥ずかしい」「障がいがあるから」といった声が世間には多くあります。 こうした声に加えて、コロナ禍における芸術活動の制限が「人」と「音楽」を切り離しています。だからこそアフターコロナの際には「音楽の場」を造る事が大切であると思います。

私はこれからの或る音楽会を「誰もが主役となれる音楽の場」として提供していきます。

https://aruongakukai.amebaownd.com/

※ 皆さまの活動を掲載しませんか? ご希望の方は、下記のページをご覧ください。

「皆さまの活動を掲載しませんか」

※ 音楽文化創造では、地域音楽コーディネーター資格取得の養成講座を実施しております。詳しくは下記をご覧ください。

「地域音楽コーディネーター」

■活動テーマ:或る音楽会プロジェクト Project Of “Aru Ongakukai”~誰もがステージ上で主役になれる日~

■日時:2018年~現在

■場所:Tetugakuya(香川県仲多度郡多度津町)

Abbey Presbyterian Church(アイルランド共和国ダブリン市)

あじさいファーム(香川県高松市)

■対象:高齢者、障がい者、子ども、音楽が好きな人、音楽に触れた事のない人

■活動内容

1.活動を始めた背景と目的

~音楽を知らなかった私~

私は中学三年生まで音楽に触れた事はありませんでした。しかし中学三年生の夏のある日、当時の合唱部の顧問の先生に「コンクールに出るから助っ人で合唱部に入って欲しい」と頼まれた事がきっかけでした。こうして私は音楽と出会い、様々な合唱団に入って歌ってきました。

入会した合唱団の中でも特にベートーヴェンの第九交響曲を歌う合唱団では、高齢者や子ども達等様々な立場を持った人達が世代を超えて一緒に音楽を作り上げていく姿が印象的でした。そこで私は学生の頃より、この合唱団でさまざまな人達と出会って一緒に歌うと同時に合唱団を支える事務局を手伝ってきました。そこから「人」と「地域」が音楽によって繋がっている事を学びました。

2.音楽を楽しむ力

私は障がい者施設で働いています。障がいを持っている方々と一緒に過ごし、一緒に音楽を行う事によって、彼らの底知れない力を知る事となりました。例えば自閉症を持っている方がピアノを弾く事がとても得意だったり、音楽が好きで音楽活動そのものを楽しみにしている方もいます。私は彼らのこうした〝音楽を楽しむ力〟を施設外に向けて発信できたらと思う様になりました。3.「或る音楽会プロジェクト」の誕生に至るまで

(1)初めてのコンサート

2017年私は働いている障害者施設を休職し、アイルランドへ留学する前に一人で「舞台」を造ってみたいとの思いに駆られ、初めてソロコンサートを友達の営業するカフェで開催しました。内容は私が好きな合唱曲や讃美歌を一人で歌う事、ついたコンサート名は「或る音楽会」という名でした。コンサートの準備は大変でしたが、友達の協力もあり当日は成功する事ができました。この時一つの「舞台」を造る事の当事者となると、決してそれは安易なものではない事に気づかされました。

(2)異国の地アイルランドでゼロからの出発、そして挫折

アイルランドでは英語の勉強をしながら三ヶ月後、ゼロから合唱団を作ろうと思い立ち、Facebookページやアイルランド内のインターネットサイトを用いながら声をかけました。はじめは何人かの人たちが集まってくれましたが設立したところで、私がいる僅かな期間で何を行うのか、どんな事をするのかといった明確な目的が見出せなかった為、人は離れていき結局半年で合唱団造りを断念する事となりました。そこでは長期計画の大切さを学びました。

(3)再びコンサートへ

帰国するまであと半年、その時に韓国から来られた留学生にこれまでの事を話すと音楽会を再開してみたらと励まされ、再び或る音楽会を私が礼拝で通っている大好きな大聖堂で開催しました。留学生仲間の東京でシンガソングライターとして活躍されている方へ協力依頼をし、練習や準備に取り掛かりました。MCやプログラムは全て英語、宣伝のチラシは現地でのデザイナーへ依頼、楽譜の入手等、海外で行う事での難しさを学びました。

コンサート当日、日本人を始めとした現地に滞在する様々な国の人達が観に来てくれました。反省すべき点もありましたが、今回は同時に達成感もありました。

(4)誰もが主役になれる日

アイルランドという異国の地にて経験した事は- 国を超えた様々な人達が手を差し伸べてくれる

- 音楽という言語を超越した存在が、国をも超えて人々と繋がる事ができる

4.具体的な活動内容

(1)使命

- ・人と音楽を地域という名の舞台に繋げて行く事

- ・どの様な立場を持った人でも音楽によって主役になれる日を造る事

(2)企画・立案

或る音楽会 Vol.4の例コンサート当日半年前よりスタートしました。

- 企画…ピアニストと構成やプログラムを決定。企画を考える中でピアニストのソロステージも盛り込む事、紙芝居とトイピアノの読み聞かせも行いたいといったアイデアも出てきました

- 立案…企画と同時進行に行いました。当日のタイムスケジュールとスタッフ体制、担当業務の明確化等を盛り込んだ概要書の作成。別紙にて会場設定図も作成しています

- チラシ…今回のコンサートでは友人のデザイナーに依頼作成してもらい、イラストは施設利用者の方に協力していただきました

- 広報宣伝…ホームページを中心に、FacebookとSNSを通した広報を行ってきました。チラシが完成した際にはチラシを前面に出した宣伝を行いました

- 準備・運営…必要物品を会場側に伝え、配置は当日朝に設定しました。当日に受付や案内等をスタッフに行うように調整しています。スタッフは知り合いや恩師に声をかけました

- 収入・支出…コンサートは無料で実施。先生への謝礼や物品購入等は全て自費で賄いました

(3)活動の履歴

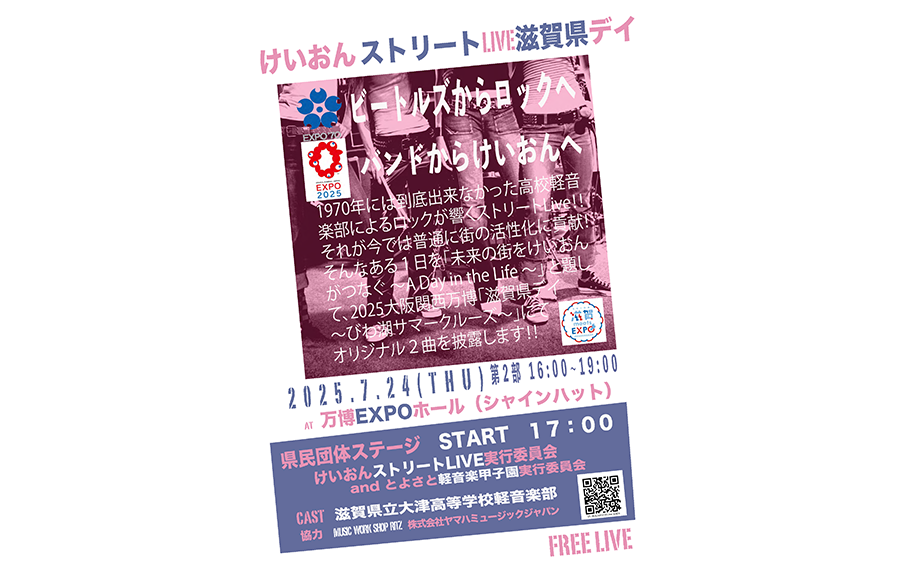

- 或る音楽会 ~目立たない松本が主役になる日~(2017年9月香川県多度津町Tetugakuya)

- 或る音楽会 Aru Ongakukai ~A concert~(2018年9月アイルランド共和国ダブリン市 Abbey Presbyterian Church)

- 或る音楽会 Vol.3 あじさいファーム・春の調べ(2019年3月香川県高松市あじさいファーム)

- 或る音楽会 Vol.4 -ここに生きる音楽-(2019年12月香川県高松市あじさいファーム)

5.聴衆者や会場の反応

合唱曲を歌うコンサートをこれまで開催してきましたが、お客様からは「懐かしい」「元気をもらった」との声をいただいています。スタッフからも「手伝えて良かったよ」と言われました。 しかし会場側との話し合いを綿密に行うべきであったとの反省もあります。アイルランドでコンサートを行った際、一緒に共演していただいたピアニストより「演じる人、手伝う人、会場に来てくれる人、 誰もがその日幸せになって帰れる様なコンサートができる様に取り組んでみて」とアドバイスをいただいた事があり、今後コンサートを行う際に意識できたらと思います。6.課題とその対策

①感染症対策

現在新型コロナウィルスの影響によりコンサートは現在も開催できません。ワクチン接種や治療薬の開発が進む中であっても、アフターコロナは感染症と隣り合わせで考える形であると考えています。 勿論コンサートや地域の中で行う音楽イベントもアフターコロナであったとしても感染対策を意識しなければならないものと考えています。②運営について

現在コンサートの収支は全て自費によって賄っています。しかし今後は全てを自費にするわけにはいかず、助成金等を用いながらプロジェクトの運営を行っていく予定にしています。 助成金を得るためにも、或る音楽会プロジェクトの理念の見直しや今後の活動計画をしっかりと立てる事が重要と考えています。7.今後の抱負

①様々なコミュニティから得た事

新型コロナウィルス禍で様々な活動が制限されている中、私は様々な地域の中で音楽カフェの営業や音楽コミュニティ造りをしている方々と出会いリサーチを行いました。 私の住む香川県には古くからの倉庫をリノベーションしてホールを造ったカフェや金物店をリノベーションしたカフェでコンサートを開いたりレコード鑑賞会を行ったりする場所があります。それぞれの音楽カフェ・コミュニティは独自の趣向を凝らしていますが、どの場所も来ているお客様が「ここは素敵な場所、また来たい」と思っている事、そして地域の人達に何より愛されている場所である事でした。 そして音楽にあまり触れた事のない人達が音楽に興味を持ってくれる場所でもありました。こうした事からくしくも「或る音楽会」を誰もが主役となれる音楽コミュニティの場として形成していけたらと考えています。

②コミュニティとして「或る音楽会」

アフターコロナの際にはコンサートを再開できたらと考えています。今後は、私以外の誰もが舞台に立って演奏ができる機会をどんどん作っていける様なシステム作りをしていく予定です。舞台に立つ全ての人が対象となります。「音楽を習っていても発表をする場所がない」「音楽は好きだけど人前で演奏するのは恥ずかしい」「障がいがあるから」といった声が世間には多くあります。 こうした声に加えて、コロナ禍における芸術活動の制限が「人」と「音楽」を切り離しています。だからこそアフターコロナの際には「音楽の場」を造る事が大切であると思います。

私はこれからの或る音楽会を「誰もが主役となれる音楽の場」として提供していきます。

③形となる音楽堂へ

地域音楽コーディネータ―として、音楽会プロジェクトをスモールステップながらも地域の音楽コミュニティと形成し、いつか「音楽堂」を造れたらと考えています。 実際それはどの様なものなのか、音楽堂の中には①コンサート、②楽器、③練習場、④地域といった4つのコンセプトがあります。それらを集約し一つになる場が或る音楽堂という建物になる事をイメージしています。一つずつのコンセプトの詳細はこちらです。- コンサート…「誰もがステージ上で主役になれる日を作る」というコンセプトにした「或る音楽会」を企画、開催します。障害を持った方、音楽に触れた事のない方、発表の機会がない方、誰でもステージ上で演奏ができるコンサートを行います

- 楽器…様々な楽器を販売している方への販売できる場、更にはオリジナルの楽器を作って販売しようと考えている障がい者の就労のお手伝いができたらと考えています

- 練習場…ピアノやその他の楽器、歌の練習ができるスペースを提供します。新型コロナ等の感染症対策を施した上でのスペース提供を考えています

- 地域…学校や行政、福祉施設の連携を考えています。地域の憩いの場としての提供や、学校の授業、施設でのレクリエーションの利用ができる場所として考えています

https://aruongakukai.amebaownd.com/

※ 皆さまの活動を掲載しませんか? ご希望の方は、下記のページをご覧ください。

「皆さまの活動を掲載しませんか」

※ 音楽文化創造では、地域音楽コーディネーター資格取得の養成講座を実施しております。詳しくは下記をご覧ください。

「地域音楽コーディネーター」