地域音楽コーディネーター 行政書士

群馬県 小山範之さん

■活動テーマ:楽しいこと=音楽でつながる

でかんしょ合唱団

■活動開始時期:平成10年~現在

■場所:前橋市、高崎市の介護施設、ケアーハウス、認知症カフェなど

■対象:40代~80代

■活動内容

行政書士を開業した直後でした。仕事でも新しくいろいろな方とお会いする機会が増えます。その中で、ますます人との繋がりは大切だと感じるようになりました。

ちょうどその頃、従兄弟から「今度合唱団を作るので一緒に手伝ってくれない?」と声をかけられたのが、私の現在の趣味・合唱へのきっかけでした。まさに、合唱は音楽の中でも繋がりが大事です。そして私のように好きなのに自信がない人でも、大勢の中で歌うことで緊張感が和らぎます。

従兄弟の手伝いのつもりが、だんだんと夢中になっていきました。ちなみに最近「趣味は?」と聞かれると、「歌系趣味」と答えています。なぜなら合唱のための発声練習が楽しくなって発声講座に通い、それがきっかけで現在は声楽のレッスンまで受けるようになり、楽しさと魅力に引き込まれて行きました。

よってアマチュア合唱団では、「若い男性」は、引く手あまたな訳です。当時20代後半だった私はこの世界の実情を知りませんでしたから、誘われるがままに多くの合唱団(「ルネサンス曲(*)」ばかり歌う団体、童謡唱歌を歌う団体、J-POPや洋楽をアレンジしたものが中心の団体など)に入ることにより、いろいろなジャンルの合唱曲に触れることができ、今の基礎を築くことになったと思います。

このような充実した合唱生活の中で、私自身、母親を11年介護していた経験がありました。母の通うデイサービスの方や、社会福祉協議会の方々とそこから接点が生まれ現在の活動にいたっています。

*)ルネサンス曲:15世紀~16世紀ヨーロッパのルネサンス期に作られた音楽。代表的な作曲家はデュファイ、パレストリーナ、モンテベルディなど

ところが、多くの老人ホームは訪問演奏をしてくれる人や団体がなかなか見つからないのが現状です。そこで合唱団の新しい訪問先として母の介護を通じて知り合った方の施設や紹介をいただき、活動の場を増やしていきました。この活動を通してアマチュア音楽活動の一分野として福祉系の施設訪問は欠かせないのではと認識いたしました。

今後も自分の所属する合唱団はもちろん、地域の音楽家の方々とますます繋がって演奏会や「皆さんと歌いましょう」という小さな企画などをもって、交流を深めていきたいと考えています。

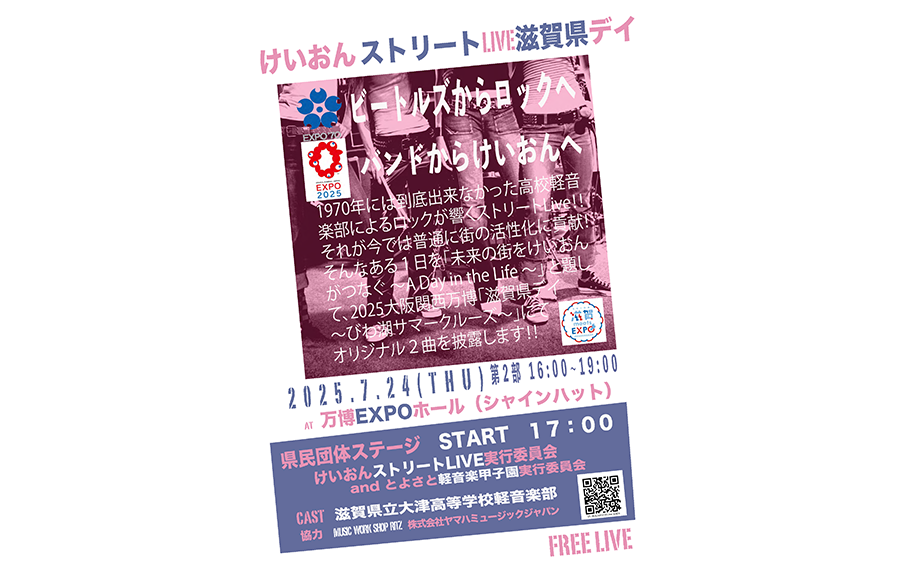

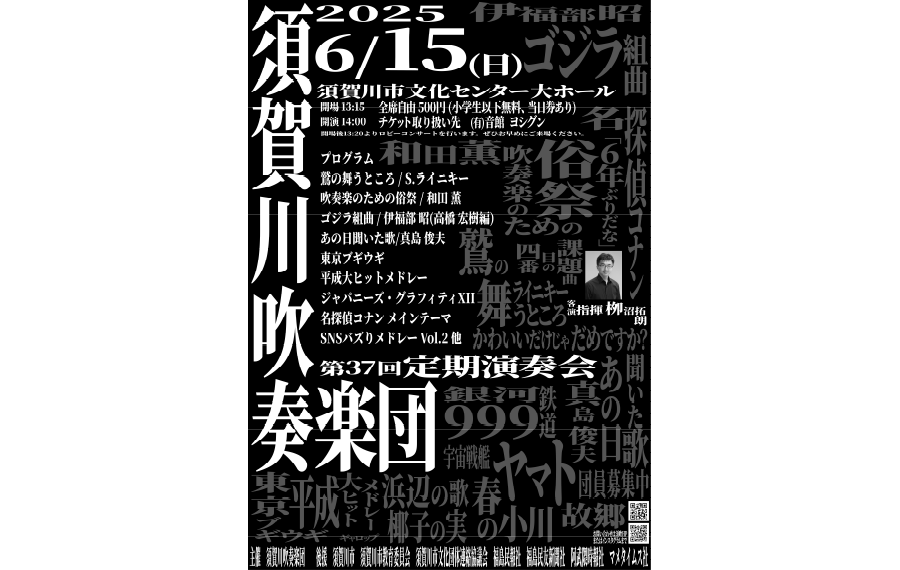

でかんしょ合唱団出前コンサート

社会福祉法人訪問コンサートー高崎コスモス合唱団

デイサービス訪問コンサートー合唱団BORA,指揮松原広美先生自らもオペラアリアを熱演

サロンコンサートーBORAのメンバー運営サロン

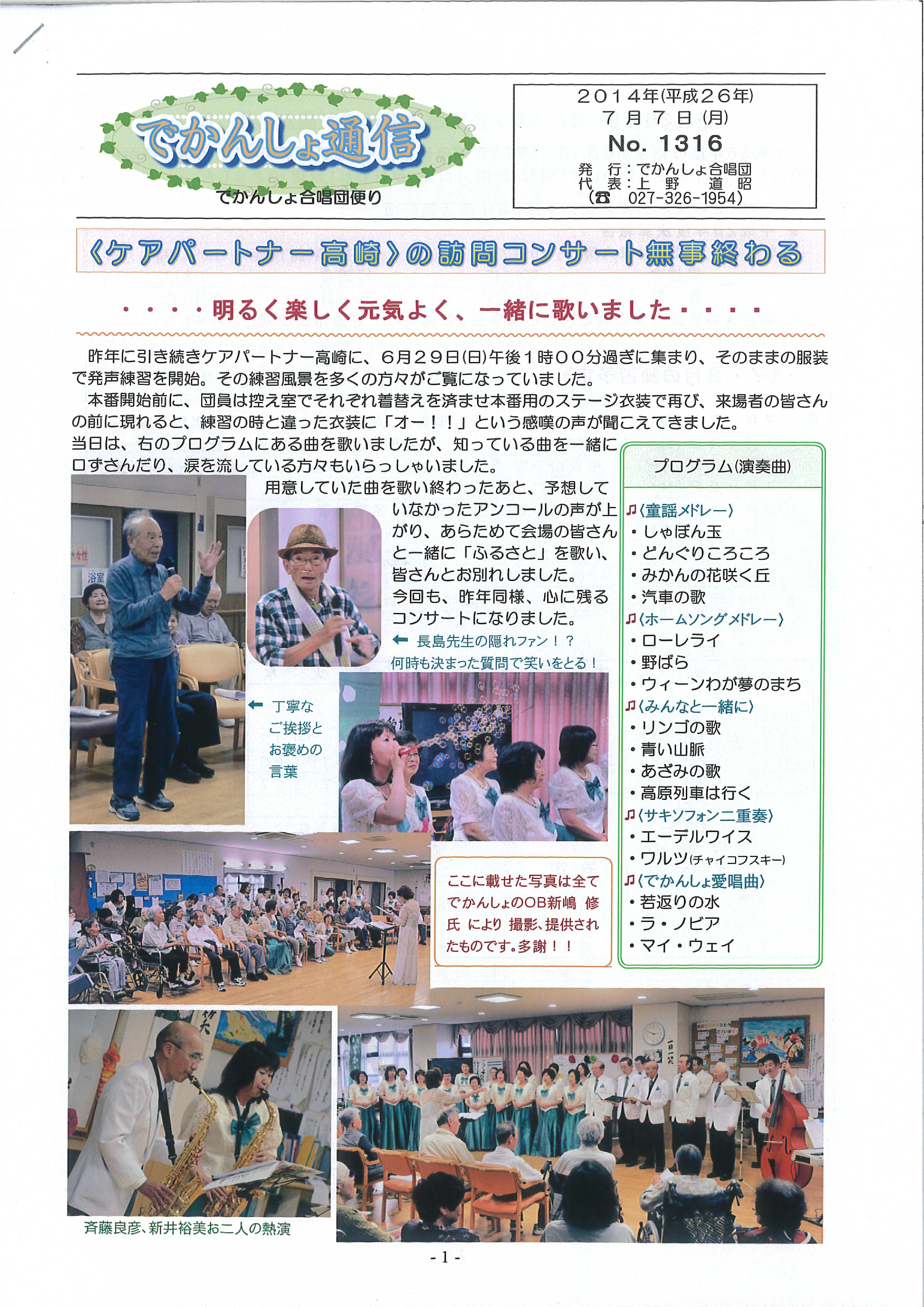

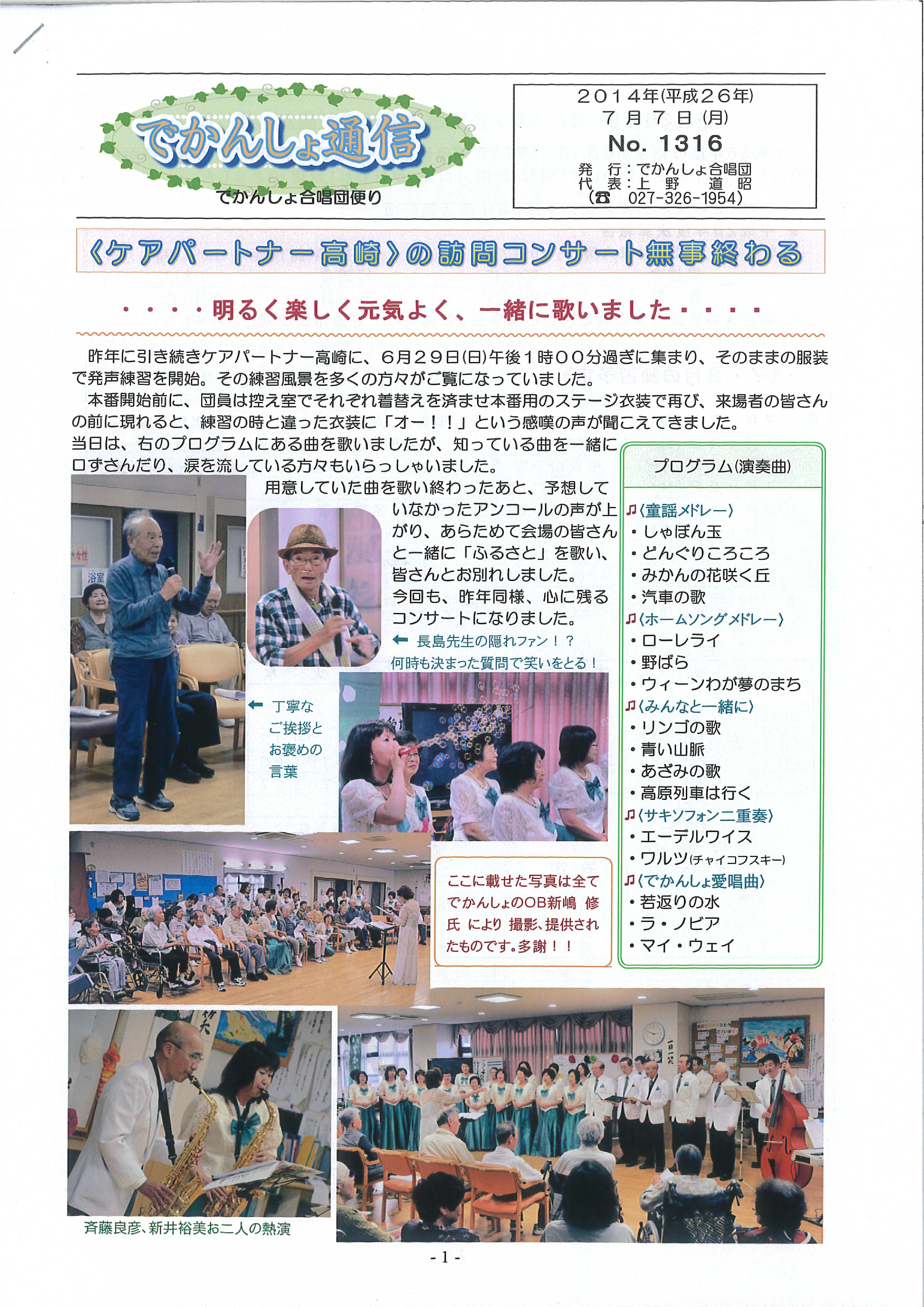

でかんしょ通信

コール・詩音 デイサービス訪問クリスマスコンサート

認知症の方は、認知症になった後に新しい音楽をすることは非常に困難です。しかし過去に歌った歌は、おそらく最後の最後まで忘れていません。しかも病気の進行抑制や症状を和らげるためには、音楽は効果があるとも言われているので認知症カフェのイベントとしても歌はしばしばとりあげます。

この話題で欠かすことができない話がひとつあります。認知症カフェに来てくださる認知症のお一人が、近所の公民館の文化祭で、ご自身の所属する合唱団員として暗譜でステージに立たれました。7名の小さな女声合唱でしたが、まさに「気持ちが繋がる音楽だ」と、しみじみ感じさせていただいた事は忘れることはできません。後で伺うと、ご自宅から練習会場には、もう道に迷ってたどりつくことができない、楽譜をどこにしまったかも記憶できない状態でしたが、ほかの団員がそれを支えて続けてきてくれたそうです。そういう繋がり合いが、音楽にも沁み込んで伝わってくるのだと思います。しかし、残念ながらコロナ禍で認知症カフェは中断を余儀なくされました。再開を強く強く望むところです。

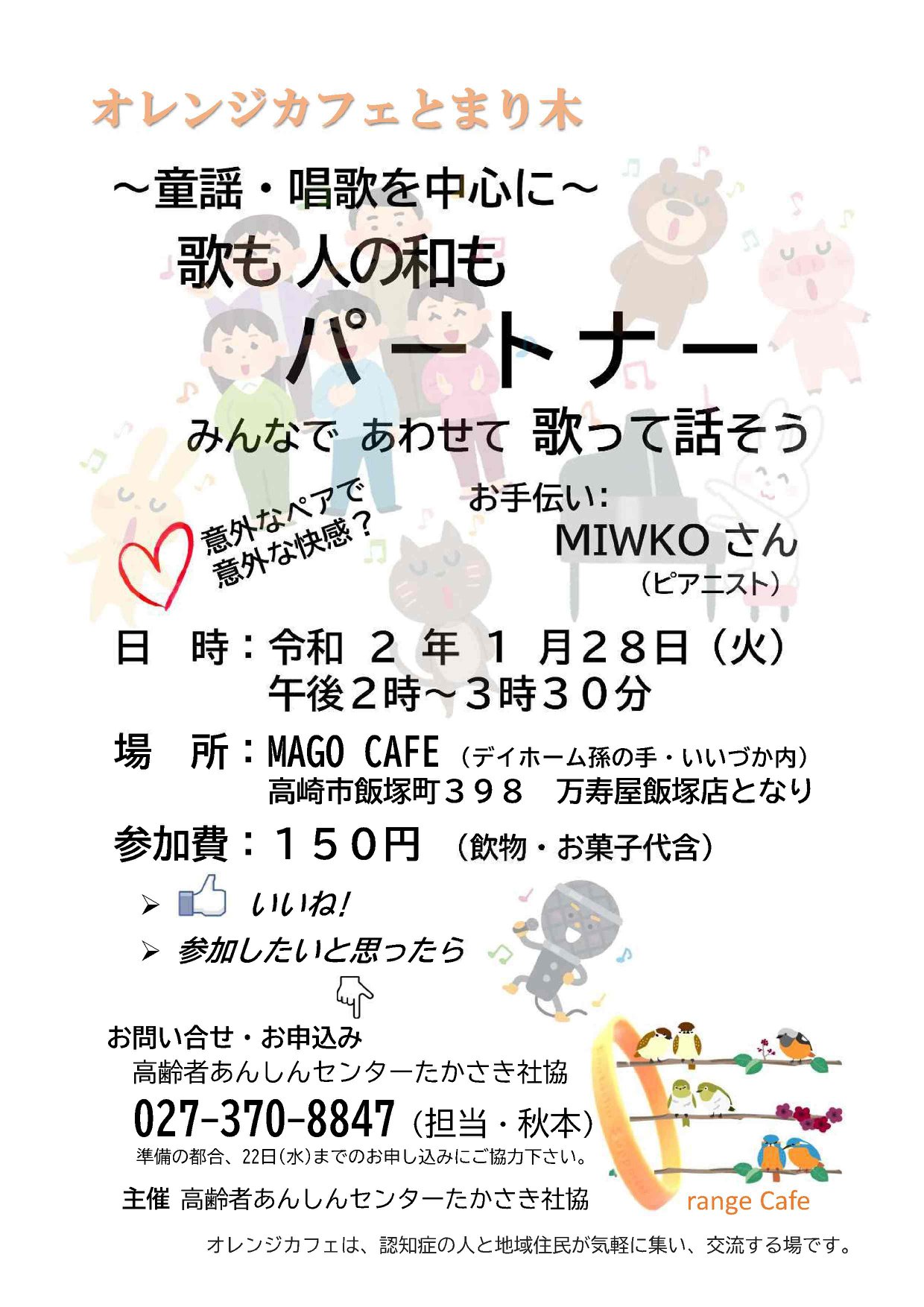

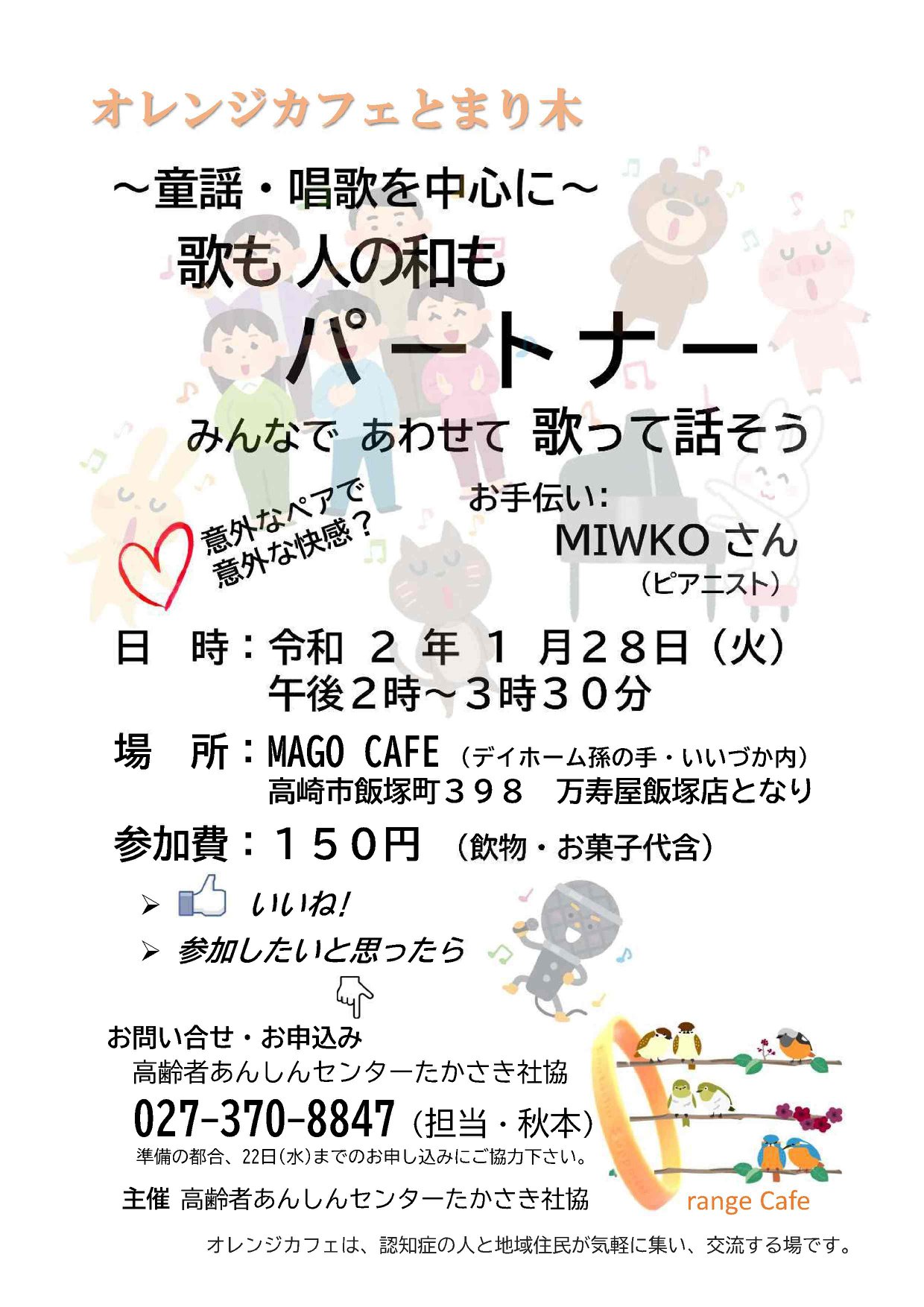

私がお手伝いしていた認知症カフェが、コロナ禍で中断になる前の最後の開催は、私自身が案内役となり、パートナーソング(2つ以上の異なる歌を、グループにわかれて同時に歌うこと)を歌う企画を実施しました。ちょっとした脳トレ的な要素もあって好評だったので、定期的に続けていきたと思っていましたが、コロナ禍でかないませんでした。コロナ収束後には、是非あらためて取り組んで行きたいと思っています。

オレンジカフェ

オレンジカフェ

町には「町の音楽家」は意外といるというのが私の感触です。音楽家たちは演奏機会を求めているのに、なかなか演奏する場が見つかりません。逆に音楽イベントを開催したい人たちは、プレーヤー不足に悩んでいるというミスマッチの状態ではないかと思うのです。

私が何か貢献できるとしたら、私の行政書士としての仕事、ライフワークとしての地域活動、そして趣味の合唱や声楽などそれぞれのネットワークがあるので、それをマッチングするだけでも、小さな第一歩だと私は考えています。

このような小さな一歩を、地域で大勢の人が実践したらどうでしょうか? 大きな仕組みはどうしても隙間が多くなります。だから上記のとおり、空回りがおきているのかもしれません。

それに対して小さな取り組みがたくさんあって重なり合っている状態は、一つ一つは目立たないけれど、確実な取り組みにならないでしょうか? 地域の音楽コーディネーターがたくさん生まれて、小さくてもたくさんこのような活動が積み重なっていくと、この課題は解決できると思います。

「楽しいことを行っていたら誰かの役に立っていた」くらいの発想の方が望ましいと私は思うのです。そして楽しいことを続けていると、楽しさは人を引き寄せます。結果として仲間も増えます。そうして活動を広げて行くこともできて、地域活動の充実に繋がると思います。

「長く続ける」と言えば私が過去に参加した合唱イベントでは、7才から99才が同じステージにあがったことがありました。その演奏会では99才の方がアルトソロをつとめていました。高齢者福祉のひとつのテーマに、「支えられる人にならないで、支える人になる」というものがあります。

99才になってもステージでソロをつとめる方は、間違いなく生活でも周りの人たちを支える人です。小さなことに見える、趣味として合唱や声楽を続けることは、決して小さくない、意味のある抱負だと私は思います。

(2023年2月24日公開)

※ 皆さまの活動を掲載しませんか? ご希望の方は、下記のページをご覧ください。

「皆さまの活動を掲載しませんか」

※ 音楽文化創造では、地域音楽コーディネーター資格取得の養成講座を実施しております。詳しくは下記をご覧ください。

「地域音楽コーディネーター」

#歌、合唱

#高齢者支援

群馬県 小山範之さん

■活動テーマ:楽しいこと=音楽でつながる

■場所:前橋市、高崎市の介護施設、ケアーハウス、認知症カフェなど

■対象:40代~80代

■活動内容

1.合唱との出会い

「ご趣味は?」と質問された時「合唱です」と答えると「歌がお好き」あるいは「歌が得意なんでしょうね」としばしば言われます。「好き」に間違いはないのですが苦手意識があります。しかし歌は人と繋がるツールでもあると思うのです。自分の何かを表現して、それを聴いてくださる方は受け止めてくれます。行政書士を開業した直後でした。仕事でも新しくいろいろな方とお会いする機会が増えます。その中で、ますます人との繋がりは大切だと感じるようになりました。

ちょうどその頃、従兄弟から「今度合唱団を作るので一緒に手伝ってくれない?」と声をかけられたのが、私の現在の趣味・合唱へのきっかけでした。まさに、合唱は音楽の中でも繋がりが大事です。そして私のように好きなのに自信がない人でも、大勢の中で歌うことで緊張感が和らぎます。

従兄弟の手伝いのつもりが、だんだんと夢中になっていきました。ちなみに最近「趣味は?」と聞かれると、「歌系趣味」と答えています。なぜなら合唱のための発声練習が楽しくなって発声講座に通い、それがきっかけで現在は声楽のレッスンまで受けるようになり、楽しさと魅力に引き込まれて行きました。

2.合唱、歌をとおして広がる繋がりと活動のきっかけ

社会人になってから合唱を経験した方は、「若い男性がほしい」といえば多くの方がピンとくると思います。日本の合唱人口は、年配の女性に比重があります。でも混声合唱を行うとなれば、男性(テノール&バスパート)が不可欠です。しかも一定の経験者であればともかく、複雑な曲に対応したり、覚えるのは若い方が良いとなるのです。よってアマチュア合唱団では、「若い男性」は、引く手あまたな訳です。当時20代後半だった私はこの世界の実情を知りませんでしたから、誘われるがままに多くの合唱団(「ルネサンス曲(*)」ばかり歌う団体、童謡唱歌を歌う団体、J-POPや洋楽をアレンジしたものが中心の団体など)に入ることにより、いろいろなジャンルの合唱曲に触れることができ、今の基礎を築くことになったと思います。

このような充実した合唱生活の中で、私自身、母親を11年介護していた経験がありました。母の通うデイサービスの方や、社会福祉協議会の方々とそこから接点が生まれ現在の活動にいたっています。

*)ルネサンス曲:15世紀~16世紀ヨーロッパのルネサンス期に作られた音楽。代表的な作曲家はデュファイ、パレストリーナ、モンテベルディなど

3.具体的な内容

(1)老人ホーム、ケアサービスなどでの訪問演奏会

偶然かもしれませんが、私が参加した合唱団にほぼ共通しているのは、年に数回、老人ホームやケアサービスなどに訪問して「演奏会」を開催していることでした。クリスマスなどの季節行事がきっかけになることが多いのですが、施設はイベントを求めていることを、この活動を通してわかりました。ところが、多くの老人ホームは訪問演奏をしてくれる人や団体がなかなか見つからないのが現状です。そこで合唱団の新しい訪問先として母の介護を通じて知り合った方の施設や紹介をいただき、活動の場を増やしていきました。この活動を通してアマチュア音楽活動の一分野として福祉系の施設訪問は欠かせないのではと認識いたしました。

今後も自分の所属する合唱団はもちろん、地域の音楽家の方々とますます繋がって演奏会や「皆さんと歌いましょう」という小さな企画などをもって、交流を深めていきたいと考えています。

(2)認知症カフェの活動

私と福祉関係者と歌の接点といえば認知症カフェも欠かせません。2011年に認知症サポーター養成講座というものに参加しました。そして、サポーターとしての具体的活動として、コロナ禍前の3年ほどは認知症カフェのお手伝いなどもするようになりました。認知症地域推進員の方を中心に、サポーター仲間数名で隔月で開催しました。参加者の体調、体力のことも考慮して、音楽を含めたイベントは1時間弱、後はのんびりお茶を楽しむというプログラムです。参加者は大勢というわけではありませんが、毎回楽しみにきてくださる方がいることは支えであり、こちらも楽しみになったと感じています。認知症の方は、認知症になった後に新しい音楽をすることは非常に困難です。しかし過去に歌った歌は、おそらく最後の最後まで忘れていません。しかも病気の進行抑制や症状を和らげるためには、音楽は効果があるとも言われているので認知症カフェのイベントとしても歌はしばしばとりあげます。

この話題で欠かすことができない話がひとつあります。認知症カフェに来てくださる認知症のお一人が、近所の公民館の文化祭で、ご自身の所属する合唱団員として暗譜でステージに立たれました。7名の小さな女声合唱でしたが、まさに「気持ちが繋がる音楽だ」と、しみじみ感じさせていただいた事は忘れることはできません。後で伺うと、ご自宅から練習会場には、もう道に迷ってたどりつくことができない、楽譜をどこにしまったかも記憶できない状態でしたが、ほかの団員がそれを支えて続けてきてくれたそうです。そういう繋がり合いが、音楽にも沁み込んで伝わってくるのだと思います。しかし、残念ながらコロナ禍で認知症カフェは中断を余儀なくされました。再開を強く強く望むところです。

私がお手伝いしていた認知症カフェが、コロナ禍で中断になる前の最後の開催は、私自身が案内役となり、パートナーソング(2つ以上の異なる歌を、グループにわかれて同時に歌うこと)を歌う企画を実施しました。ちょっとした脳トレ的な要素もあって好評だったので、定期的に続けていきたと思っていましたが、コロナ禍でかないませんでした。コロナ収束後には、是非あらためて取り組んで行きたいと思っています。

4.課題と抱負

(1)課題

ⅰ.マッチングの重要性

「施設はイベントを求めている」と少し触れましたが、その外郭にでも関わらせていただくと、マッチングができていないだけという側面が見えてきます。町には「町の音楽家」は意外といるというのが私の感触です。音楽家たちは演奏機会を求めているのに、なかなか演奏する場が見つかりません。逆に音楽イベントを開催したい人たちは、プレーヤー不足に悩んでいるというミスマッチの状態ではないかと思うのです。

ⅱ.仕組み作り

上記のような状態には大きな仕組みをつくることが重要だと思います。実際、人材バンクのような形でマッチング事業をしている自治体もあります。でも、なぜか空回りしている印象があります。私が何か貢献できるとしたら、私の行政書士としての仕事、ライフワークとしての地域活動、そして趣味の合唱や声楽などそれぞれのネットワークがあるので、それをマッチングするだけでも、小さな第一歩だと私は考えています。

このような小さな一歩を、地域で大勢の人が実践したらどうでしょうか? 大きな仕組みはどうしても隙間が多くなります。だから上記のとおり、空回りがおきているのかもしれません。

それに対して小さな取り組みがたくさんあって重なり合っている状態は、一つ一つは目立たないけれど、確実な取り組みにならないでしょうか? 地域の音楽コーディネーターがたくさん生まれて、小さくてもたくさんこのような活動が積み重なっていくと、この課題は解決できると思います。

(2)抱負

小さくても長く続けることが抱負です。これを実現するためには、大事なことがあります。それは自分自身が「楽しいかどうか」という基準です。楽しいことは長続きします。誰かの役に立ちたいからという使命感だけで活動を始めても継続できません。「楽しいことを行っていたら誰かの役に立っていた」くらいの発想の方が望ましいと私は思うのです。そして楽しいことを続けていると、楽しさは人を引き寄せます。結果として仲間も増えます。そうして活動を広げて行くこともできて、地域活動の充実に繋がると思います。

「長く続ける」と言えば私が過去に参加した合唱イベントでは、7才から99才が同じステージにあがったことがありました。その演奏会では99才の方がアルトソロをつとめていました。高齢者福祉のひとつのテーマに、「支えられる人にならないで、支える人になる」というものがあります。

99才になってもステージでソロをつとめる方は、間違いなく生活でも周りの人たちを支える人です。小さなことに見える、趣味として合唱や声楽を続けることは、決して小さくない、意味のある抱負だと私は思います。

(2023年2月24日公開)

※ 皆さまの活動を掲載しませんか? ご希望の方は、下記のページをご覧ください。

「皆さまの活動を掲載しませんか」

※ 音楽文化創造では、地域音楽コーディネーター資格取得の養成講座を実施しております。詳しくは下記をご覧ください。

「地域音楽コーディネーター」

#歌、合唱

#高齢者支援