地域音楽コーディネーター 生涯学習音楽指導員 療育音楽療法士 京都府 田中聡美さん

- ■活動テーマ:

- みんなで健康のために一緒に楽しく歌いましょう!

- ■目次:

- ■活動開始時期:

- 2000年から現在

- ■場所:

- 京都市内の市民活動センター、福祉センター他

- ■対象:

- 地域の高齢者60代~80代

- ■活動内容

1.きっかけ

今、日本は人生100年時代といわれております。2023年では平均寿命男性は81.05歳、女性は87.09歳となっています。(厚生労働省HP)人間長生きが全てではなく毎日心身ともに健康に過ごすこと、いわゆる健康寿命が大切です。食生活や運動も大切ですが、心の健康も同じく大きな要素です。

長年子どもを中心にピアノ指導をしてきましたが20年前より高齢者が増えていきました。この状況から高齢者の心理的、生理的なことを把握しておくことが指導上で重要ではないかと考えました。またちょうどその頃、亡き父が認知症になりました。ある日父の大好きだった「月の砂漠」を私が歌うと、今まで泣くことがなかった父が昔を思い出したのか涙を見せた様子もあり、音楽の力を感じた瞬間でした。この二つの体験がきっかけで音楽療法に興味を抱き学びました。資格取得後、知人のデイサービス職員を通じて、療育音楽療法士として5年ほどデイサービスで経験しました。現在は、今まで培ってきた音楽力と音楽療法を活(い)かし社会貢献したいと思い、3つの市民活動センターで「うたごえカフェ」「ラララ歌の日」という活動をしています。

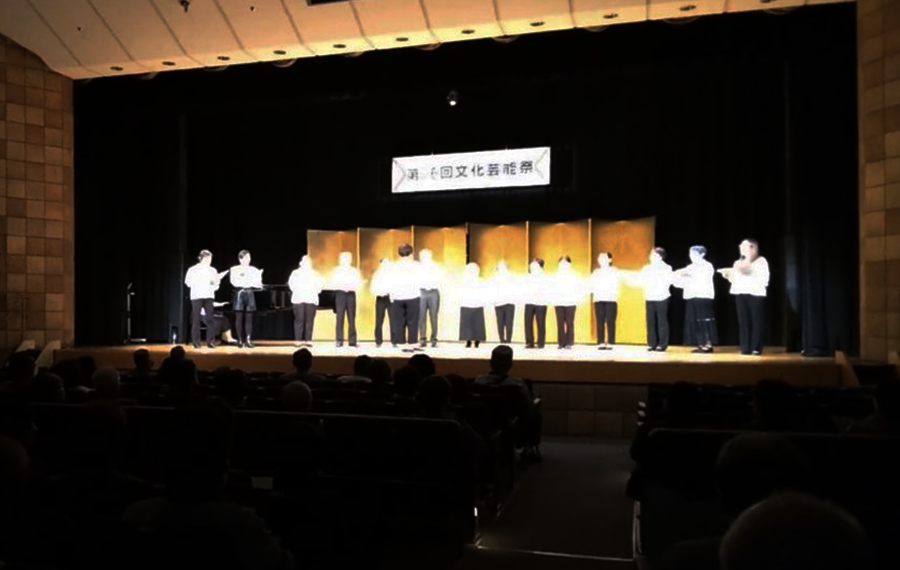

12年前からは小学校のPTAコーラスの指導もしていた関係で、私自身が合唱団を作りたいと思い、PTAの方や市民活動センターの当時の歌声サークルのメンバー方々にもお声がけし、10年前に混声合唱団「はみんぐばあど」を立ち上げました。現在18名(男性4名・女性14名)のメンバーで月2回練習をしています。曲はJポップ、唱歌、アニメ。12月はクリスマスの曲などいろいろなジャンルを歌っています。年2回5月と12月に開催されます地域の発表会や公共団体のホールでの発表会にも参加しています。

2.具体的な内容

A.「うたごえカフェ」「ラララ歌の日」「うたごえのつどい」

(1)目的

①運動機能の向上

楽しみながら筋力の維持と向上につなげる

②口腔(こうくう)機能の向上

発語・発話機能や咀嚼(そしゃく)・嚥下(えんげ)機能の維持と向上に結び付ける (誤嚥(ごえん)の予防)

③認知症の予防

歌いながら体を動かすなど、2つのことを同時に行うこと(マルチタスク)で脳の活性化に結び付ける。

- ・輪唱(童謡、唱歌など1小節ずつ遅れて歌う)

- ・交互唱(違う曲をワンフレーズずつ交互に歌ったり、一緒に歌う)

- ・歌いながら手拍子やひざ打ちを入れる

④閉じこもりの予防 ・うつの予防

グループで一緒に歌ったり体を動かすことで 気分の発散を促し、仲間意識を持ってもらい孤立化を防ぐ

(2)内容

60歳〜80歳の方々で各会場約20名~30名が参加されています。各会場、1回60分で行っています。具体的には私の伴奏で準備をした歌詞を見て歌っていただき、また会場によってはプロジェクターを使用して、センタースタッフに操作を手伝っていただきスクリーンに映った歌詞を見て歌います。歌の内容は参加者の皆さんのリクエストは取らず私が準備した曲で順に歌っていただいています。ジャンルとしては童謡、文部科学省唱歌、昭和歌謡などから選曲しています。

曲の例として

☆童謡:どんぐりころころ(青木存義詞:粱田貞曲)

☆文部科学省唱歌:紅葉(高野辰之詞、岡野貞一曲)旅愁(犬童球渓訳詞、ジョン・P・オードウエイ)

☆昭和歌謡:四季の歌(荒木とよひさ詞・曲)・・・1976年に芹洋子の歌でヒットする

若者たち(藤田敏雄詞佐藤勝曲)・・・1966年フジテレビの連続ドラマの主題歌

今日の日はさようなら(金子詔一詞・曲)・・・1967年に森山良子の歌でヒットする

(3)指導に当たっての留意点

高齢者を指導するに当たって日頃気を付けていることは、口の開け方、喉の使い方、腹式呼吸など体の部分を使うと効果があることを必ず伝えています。人生経験も私よりも豊富でプライドをお持ちなので丁寧な言葉使いにも気を付け、時には冗談を言って笑っていただいたり、皆さんの様子を見ながら給水や体の状態で無理のないように言葉がけをしています。

(4)参加者の反応

- ・懐かしい歌を皆で歌うことでその時代のことを思い出した

- ・歌うことでストレス発散になった

- ・知らない人とお話ができた

- ・高い声も出るようになった

- ・よく笑ったし楽しかった

3.抱負

毎回、落ち着いて早口にならないように注意し、楽しくわかりやすく行い、参加者の皆様が次回も来て歌いたいと思っていただけるように、心がけて活動を続けたいと思います。今は、歌を中心の活動をしていますが、中には「歌は苦手だけど楽器ならできるかもしれない」という方のために昔、小・中学校で習ったハーモニカ、リコーダー、ピアニカなどを使った器楽合奏のサークルの立ち上げを考えています。老若男女問わずコミュニケーションの場となるように作っていきたいと思います。

音楽の力で皆さんが楽しんでいただくことが私の願いです。

(2024年1月16日公開)

※ 地域音楽コーディネーターや生涯学習音楽指導員として皆さまの活動を掲載しませんか? 活動紹介やイベント告知をご希望の方は、下記のページをご覧ください「皆さまの活動を掲載しませんか」

※ 音楽文化創造では、地域音楽コーディネーター資格取得の養成講座を実施しております。詳しくは下記をご覧ください。

「地域音楽コーディネーター」