地域音楽コーディネーター 松本音楽教室主宰 ドラムサークルファシリテーター 札幌市 松本ゆかりさん

- ■活動テーマ:

- 音を楽しむ!音楽にふれ合う!リズムを感じあう!

- ■目次:

- ■活動開始時期:

- 1996年~現在

- ■場所:

- 北海道内の保育園・幼稚園、小・中・高校、PTA親子事業、病院、シニア大学、老人施設、障がい者施設、イベント、お祭り

- ■対象:

- 乳幼児から高齢者まで

- ■活動内容

1.きっかけ

ヤマハ音楽教育システム講師として十数年幼児・児童を中心に指導経験後、大人のための「健康と音楽」の事業にも携わりシニア大学の講師として関わりました。2005年から2年間は札幌の生涯学習音楽指導員(*1)の洋楽・邦楽の仲間と一緒に文科省の地域子ども推進事業「地域子ども教室」を月2回週末の土曜日午前中に小学校の音楽室をお借りして実施する機会を得ました。これは共働き家庭の小学生のための安全な居場所を設け、音楽を通して地域の方々との交流も図るものでした。

この事業が終了して間もなく、気心の知れた洋楽4名・邦楽2名の仲間で次のステップにチャレンジしました。それが「JAFドレミぐるーぷ」への参加です。今までの鍵盤楽器中心の指導から視野が広がり始め、音楽体験を共にして音を楽しむ、音楽に触れ合い、リズムを感じ合うワクワクな日々が始まりました。これらの出会いが現在のいくつかの活動に生かされています。その中の「日本自動車連盟(JAF)交通安全ドレミぐるーぷ」「ドラムサークル」「特定非営利活動法人スマイリングホスピタルジャパン」の3つの活動をご紹介します。

*1)生涯学習音楽指導員:(公財)音楽文化創造の資格認定を受けた指導員が生涯学習の視点に立って、子どもから高齢者に至る地域の人々の幅広いニーズに対応し地域の音楽文化の普及推進を行っている。

2.具体的な内容

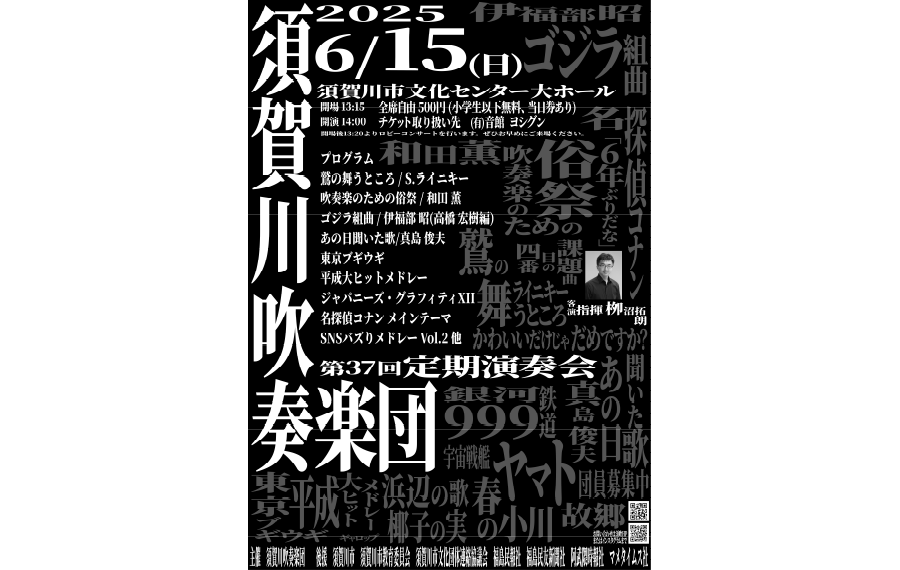

A.日本自動車連盟(JAF)交通安全ドレミぐるーぷ

(1)目的

JAFが2007年から幼稚園児・保育園児や保護者対象に、音楽演奏パネルなどを用いた交通安全啓発活動を行っています。現在全国で27都道府県の支部があり札幌もその一つです。雪の関係で春~秋までの活動で月2回年間16回から20回を超える年もありました。

コロナ禍は休みましたが、現在のべ224回の公演を終え今も継続中です。交通安全の意識を一方的に教えるのではなく、音楽を通して子どもたちが「楽しい!」と感じながら、「どうしたら交通事故にあわないだろうか?」を覚えてもらえるように、メンバーで試行錯誤をしながら活動しています。

(2)公演内容

札幌支部で人気の犬のキャラクター「じゃふ君」とともにオリジナルソング「JAFのうた」や園児たちの既知曲、手遊びの歌、軽快なアニメの曲に乗せて交通ルールを学んでいきます。

「じゃふ君」が、道路を渡ろうとすると、車に轢(ひ)かれそうになります。次こそはと渡ろうとしますが、交通ルールを守っていないので、何度も急ブレーキの音が鳴り響き、怖い目に合います。園児はそれを疑似体験しているかのように、真剣なまなざしで「じゃふ君」を見守り応援します。でもそこには音楽があるので、ハラハラ・ドキドキからはすぐに解放されます。季節の歌や、今年の人気曲をエレクトーンとお筝でアンサンブルをしたり、〇Xクイズで交通ルールの復習もします。交通ルールの標語も歌の中でコール&レスポンスして学びます。

最後に横断歩道に見立てた大きなシートの上を、信号機を見て左右を確認して手を上げて渡り、教室に戻ります。ステージ上で行う公演は通常30分間です。(これは札幌支部の内容です。全国各地でいろいろなパターンの公演が行われています。ホームページでご確認下さい)

音楽や寸劇で、いかに3~5歳児に飽きずに集中して公演を見てもらえるかが重要です。

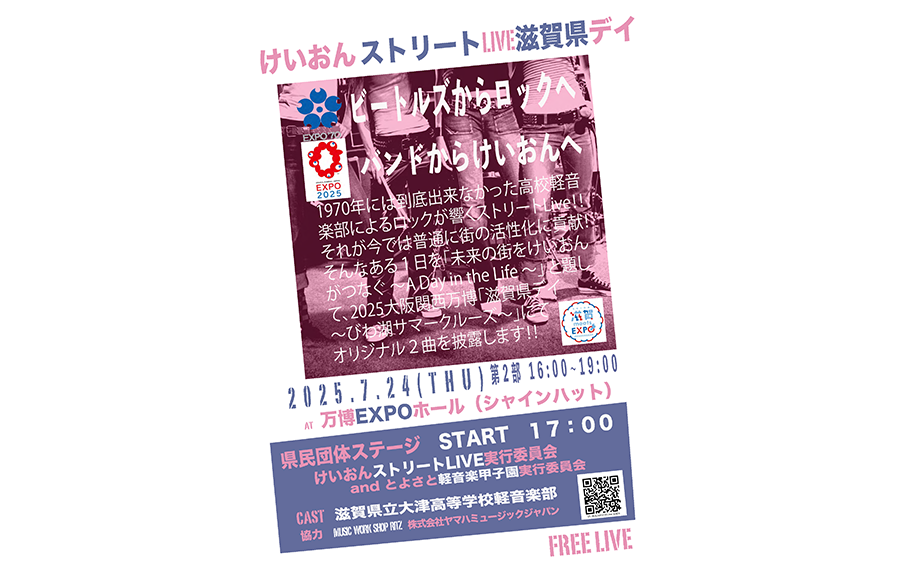

▼公演の様子

不思議な音色の楽器を聞いたり、踊ったり、最後に手を上げて横断歩道を渡るよ!

(3)園の先生からの感想

- ・あっという間の30分間でした。子どもたちも楽しく交通ルールを学んでいました。

- ・子どもたちが教室に戻っても、お友達と交通安全の話をしていました。

- ・「じゃふ君はドジだね~?もっと車に気をつけなきゃダメだよ!」と、教室に帰る前に、じゃふ君に話しかけていた男の子がほほ笑ましかったです。

- ・最後に横断歩道を渡る練習ができたので、今後のお散歩に行くときの参考になりました。

- ・子どもたちがとても集中して見ていました。また来年もお願いします

(4)成果

上記の感想を頂き、とてもうれしく次の励みになります。このグループで活動を続け15年になり、今も継続して依頼してくださる園や、系列の園をご紹介してくださることもあります。最近ではJAFもDCも両方開催という園も増えてきています。どちらも子どもたちの成長に欠かせないものだと理解してくださっているようです。

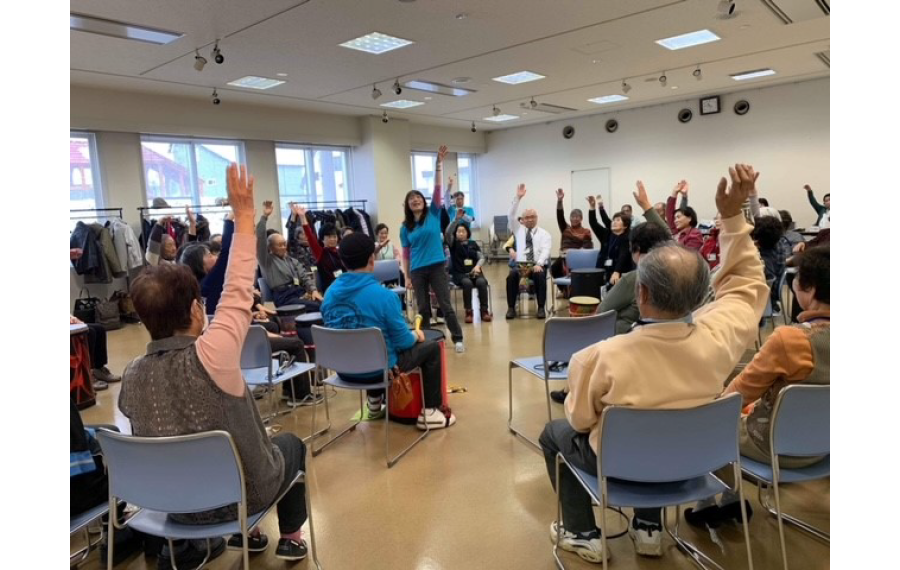

B.ドラムサークル

(1)ドラムサークルとは

参加者が輪になって内側を向いて座ります。そこには手で叩くドラム(太鼓)のジャンベやボンゴ、手に持って鳴らすシェーカーやウッドブロック、金属のアゴゴベルなどのパーカッションが用意されています。音楽や楽器の経験、年齢やハンディキャップの有無も関係なく、皆で一緒に楽しむリズムアンサンブルです。ファシリテーターというガイド役が、参加者が持っているリズムをさりげなく引き出して、周りの方々とコミュニケーションをとりながら同調していくお手伝いをします。サークルの中では参加者同士の一体感や協調性が育まれていきます。教育の現場では自己肯定感・自信につながることが期待できます。

(2)資格取得

私は2004年にヘルス・リズムスのファシリテーターの資格を取得しました。アメリカで生まれた複合的グループドラミングプログラムで、ビットマン博士(神経免疫学者・医療センターディレクター)とレモ社(パーカッションメーカー)により音楽療法及びウェルネスを目的としています。

次に、2005年から現在までドラムサークルの父と言われているアーサー・ハル氏(VMC)のファシリテーター研修を受講しました。VMCグローバルジャパンの理事ジム・ボノウ氏のメンター研修、同じく理事のキャメロン・タメル氏のアドヴァンス研修などを受講し、今も学び続けています。

(3)活動

ドラムサークル(以下DC)の活動場所は、保育園、幼稚園、小・中・高校の教育の場や、シニア大学、病院、老人施設、障がい者施設又は団体(知的・精神・身体障がいのある大人や子供)です。PTA親子事業、最近では異世代交流で、シニア大学と小学生と一緒の新しい依頼もあります。また誰でも気軽に参加できる各種イベントや、お祭り会場でのDC。私が所属しているチーム”札幌ドラムサークル”主催の、赤ちゃん~高齢者まで、どなたでも参加できるコミュニティーDCもあります。

(4)参加者からの声

- ・今まで見たこともないいろいろな楽器を鳴らすことができて、楽しかったです

- ・初めて参加しましたが、気が付いたら夢中になってジャンベを叩いていました

- ・真ん中に立っている人の合図で、みんなのリズムがピタッと止まったときに気持ちがスッとし、叩き終えたときには気分がスッキリしました

- ・ファシリテーターの笑顔につられて、私も友達も笑って叩けたのが良かった。周りの方々も皆さん笑っていて、とても楽しい気分になりました。

(5)成果

地域包括支援センター・シニアスクールの担当者のブログより「いろいろなドラムや打楽器があり、初めは難しそうかな?と考えていましたが、ファシリテーターから楽器を強く打ったり静かに打ったり、速く打ったりゆっくり鳴らしたり…と様々な表現を見て学んでいくうちに、楽しくて楽しくて、その手が止まらなくなった方もいたようです。今回は小学1年生との交流のドラムサークルでした。児童の皆さんのリズム感には感心しました。みんなで合図に合わせて音楽を奏でる時間は、パワーをたくさんもらい楽しい時間となりました。」

異世代交流のシニアスクールと小学生のドラムサークルは今年度で3回目。保育園や幼稚園では、園のカリキュラムに入れてくださって、2008年から続いている所もあります。

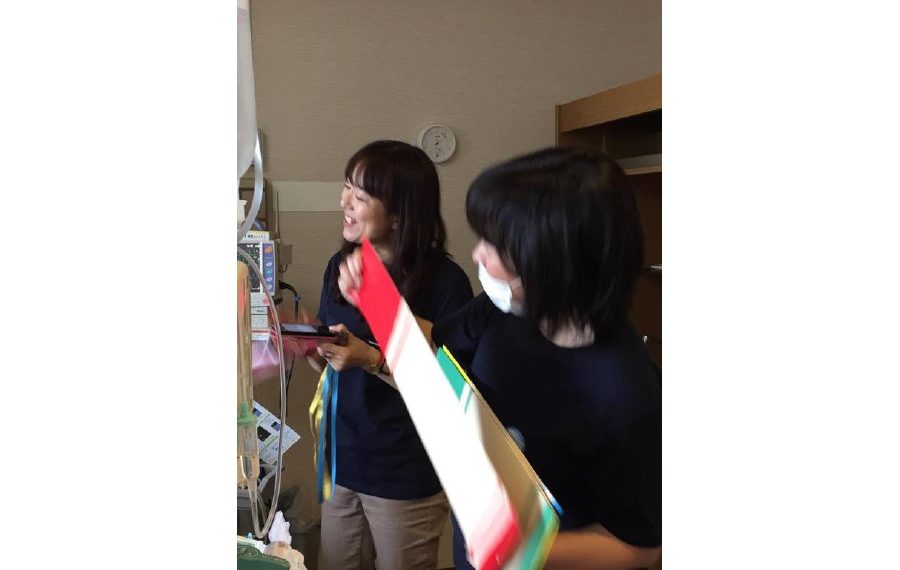

C.特定非営利活動法人スマイリングホスピタルジャパンでの活動

(1)スマイリングホスピタルジャパンとは

この団体は2004年ハンガリーで設立された「スマイリングホスピタルファンデーション」が母体です。

日本では2012年に設立され「楽しむことは治癒を助ける」という理念の基、病院等で闘病中の子どもたちに音楽・アート・マジックの等の芸術活動に参加してもらいながら、達成感や自信を取り戻し、回復に向けて活力を得ることを願い活動しています。神奈川から始まり、今では北海道から沖縄まで全国16の都道府県の病院で活動しています。札幌では「北海道立子ども総合医療・療育センターコドモックル」「北海道大学病院・小児科」へ訪問しています。

札幌で活動するに当たっては、日本の代表理事”松本惠里氏”に直接お話を伺う機会がありました。日本にもこのようなすばらしい理念を持って活動している方がいることに驚きと感銘を受け、その考え方に賛同し活動を始めました。私たちが病院に出向けなくなったコロナ禍では、事務局が番組を作って配信を開始。YouTubeで体調のいいときに見られるようにしたり、また、リアルタイムでベッドの上の子どもたちとzoomでつないで、双方向が見える環境の中で、観せたり聴かせたり一緒に作ったりなど、入院中の子どもたちへの思いはとどまることはありませんでした。

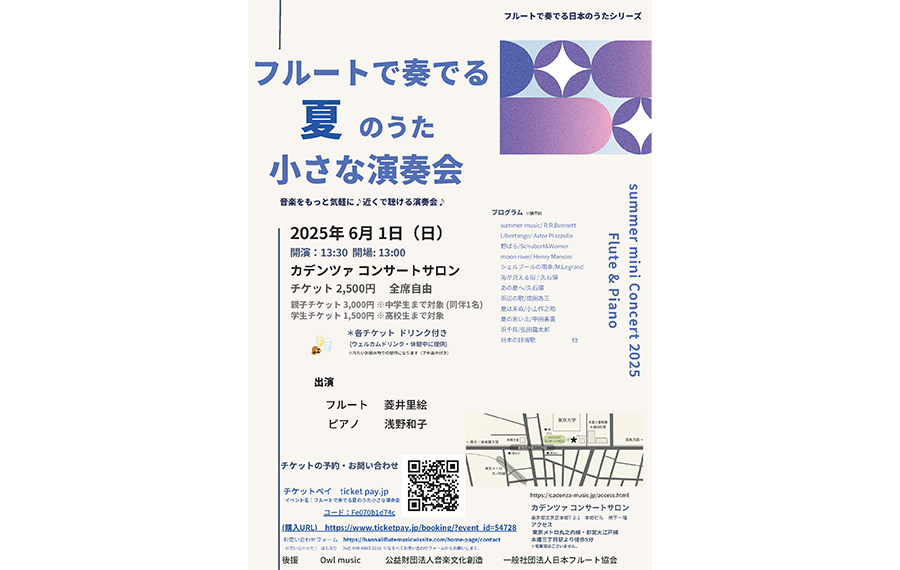

今日は「音楽遊び」の日。童謡やクラシックに合わせて音やリズムを楽しみます

(2)内容

「北海道大学・小児科」での活動」

毎回、子どもたちの体の状態により何人集まるのかわかりません。申し込んでいても急に検査になって呼ばれて行ったり、お昼まで楽しみにしていた子が昼午後からの検査で痛くてつらくて泣きながらふて寝をしてしまった子もいます。それでも、その日集まってくれた親子や、院内学級での学びを終えて帰ってきた小・中・高生と歌ったり、そっと身体を揺らしたりします。またピアノの伴奏に合わせてのリズム遊びや、そのリズムで親子一緒に「ド・ド・ド」と、順番に弾いてもらい鍵盤体験をします。お母様もピアノは初体験でお母様の方が緊張していたかもしれません。リボンをワンちゃんのリールに見立てて振って曲に合わせてお散歩させたり・・・。時には小さな音でリズム遊びの”ドラムサークル”をする日もあります。

プレイルームに来られない子どもとはベッドサイドで楽しみます。あらかじめ録音して準備した音源を鳴らして周りの患者さんに配慮しながら歌ったり演奏を聴いてもらいます。ベッドサイドに近寄ると、いくつもの点滴につながれているのでその点に気を配りながら、動かせる箇所だけにします。この日の女の子はベッドに横たわりながら、その細い足首を楽しそうに揺らして、まるでダンスを踊っているかのようでした。この女の子は生まれてから一度も病院の外に出たことがないそうです。病室の棚には、新しいランドセルが用意されていました。院内学級に通って、お友達と勉強するのをとても楽しみにしているのだそうです。

〇ある日の出来事

- ・ドラムサークルの後で男の子のお父様が、「このタイコいいですね!家に帰ったら息子とまたやってみたいです。かっこいいな~ジャンベっていうんですか~?」と、時間が過ぎても、すっかりハマって叩いていました。「退院したら今度は家族みんなで参加したい!」と。どこかの会場でまた会えるといいな~。

- ・楽しそうに音楽遊びの中で、夢中になって楽器を鳴らしている娘の姿を携帯で撮影をしていたお母様。「春から幼稚園に通うことになっていたんだけど…」とこっそり涙を拭いながらの撮影でした…。早く良くなるといいですね。

「北海道子ども総合医療・療育センターコドモックル」での活動

コドモックルでは毎回、お誕生会の日にドラムサークルを楽しんでもらっています。こちらは、広い体育館に歩いてきたり、車椅子やベッドのままでも参加します。車椅子の形状や大きさはそれぞれ違うので、みんなが見える位置に整列させるのも、先生たちは毎回大変そうです。楽器は、自分で選べる人は自由に選んでいただきます。ベッドで寝たままの子どもや、手などに障がいのある子どもは使いやすい楽器を先生に選んでもらいます。

この日は2歳の幼児~16歳の子どもと先生と、一緒にリズムを合わせて楽しみました。参加者の中には吹奏楽部に所属している子どももいて、その奏でるリズムがとても輝いていました。退院したらまた、部活を頑張るそうです。

「コドモックルの担当者の声」

年齢の差がある中で、病気の重さや座位がとれなくても、皆で一緒に「見るだけ・聞くだけ」ではなく自分が演奏して参加できるのでとても楽しいし、何より子どもたちの笑顔が見られるのが、こちらまでうれしくなります。

3.成果と課題

今、私たちの活動はうれしいことにリピートして依頼されることが多くなりました。しかし「JAF」が行っている社会活動や「スマイリングホスピタルジャパン」という団体の存在がまだまだ認知されていません。これらを如何に広め周知していただくことが課題です。

「ドラムサークル」においては残念ながらいまだに「ドラムセットを用いて演奏を披露する団体、またはサークル活動」と、大きな勘違いされることも少なくありません。依頼者の目的ⅰ.健康維持増進のためⅱ.ストレス発散のためⅲ.音楽的な要素を取り入れるⅳ.人との触れ合いのため等を見極めることが大切です。そして開催する際には会場の広さ、音量に対しての周辺の建物への配慮も必要となってきます。今後もこの活動の意義を次の世代へ受け渡していけるように発信していきたいと思います。

4.抱負

どのような環境下にあっても、音楽を通して安心して安全に過ごせる居場所作りと楽しく学ぶ機会を提供することが私の使命だと思っています。

参加者が抱えている諸問題を音楽の力で少しずつ脱ぎ捨てて、心も体も軽くして楽しいひとときを過ごしていただきたく思います。そのためには、私の仲間のスタッフや、依頼者さんとのコミュニケーションを密に行いながら課題を改善・解決し、信頼関係を築きより良い地域コミュニティー作りを目指して進んでいきたいと思います。

地域音楽コーディネーターや生涯学習音楽指導員として皆さまの活動を掲載しませんか?

活動紹介やイベント告知をご希望の方は、下記のページをご覧ください

音楽文化創造では、地域音楽コーディネーター資格取得の養成講座を実施しております。

詳しくは下記をご覧ください。