地域音楽コーディネーター NPO法人 関西軽音楽振興会代表理事 大阪府立金剛高校軽音楽部顧問 大阪府 早田和正さん

- ■活動テーマ:

- バンド活動支援で世代を超えたコミュニケーションを実現

- ■目次:

- ■活動開始時期:

- 2021年~現在

- ■場所:

- 大阪府内のスタジオ、楽器店、コンベンションホール、商業施設他

- ■対象:

- 高校生

- ■活動内容

1.きっかけ

私は1987年から2022年の35年間、高校の英語教諭として勤務し、6つの高校で一貫して軽音楽部の顧問を担当してきました。音楽に興味を持ち始めたのは、1970年代前半、若者の間で弾き語りフォークソングがブームになった頃です。当時中学生だった私も吉田拓郎らのシンガーに憧れ、ギターに没頭しました。大学卒業後、吹田市の某私立男子高校で非常勤講師として2年間勤めたとき、洋楽ロックが好きな生徒たちと意気投合し、文化祭で一緒にバンドを組み、自分はボーカルを担当し軽音楽の楽しさを体験しました。

折しもバンドブームの最中で文化祭ステージの成功で味を占めた私は、府立青少年会館(2009年閉鎖)の広いスタジオを借りて、口コミで高校生バンドを集め自主ライブを企画しました。その後、バンド好きな高校生が集う健全な交流の場を提供する環境づくりが必要と感じ、現在NPO法人関西軽音楽振興会代表理事、大阪府立金剛高校軽音楽部顧問(*1)として軽音楽の普及に努めています。

*1)軽音楽部顧問:顧問の教論と連携・協力しながら、部活の技術指導に携わる。学校によっては日常的な生徒指導も求められる。

2.具体的な内容

(1)NPO法人関西軽音楽振興会の活動

○設立にあたって

高校軽音楽部同士の交流を目指して部活動運営をするうちに、各校の顧問の先生方他、子供のライブ演奏発表を見に来る保護者の中にも自分で楽器を弾くことを趣味としている人が意外に多いことがわかりました。また多くの部員が高校卒業後は余暇にバンドを組んだり、楽器を弾いたりする機会がほとんどないまま、音楽から遠ざかってしまうという実情も見えてきました。

そこで、「バンドや楽器演奏は大人になっても趣味として一生続けていけるということを現役の高校生に実際に見せたい」という気持ちから、大人のためのバンド活動情報ネットワークを立ち上げたいと常々考えていました。過去の経験から、きちんとした看板を持っていないと外部の方からはなかなか信用してもらえないことは知っているので、NPO法人という組織形態をとることに決めました。かつて軽音楽部の顧問をされていて現在は退職された方、現役の教諭で地域のイベントの窓口になっておられる方等にお声がけをして、2022年、発起人10名でNPO法人関西軽音楽振興会を発足させました。

○目的

- この法人はアマチュアミュージシャンの支援団体であり、高校軽音楽部などの音楽系部活動に対して活動の成果を発表する機会を提供する。

- 指導者の派遣等、軽音楽の振興に関する事業を行う。

- 生涯の趣味として楽器演奏やバンド活動をされている社会人の方々に日頃の練習の成果を気軽に発表できる場を提供する。

当振興会は軽音楽部で頑張っている高校生を支援し、学校以外での発表機会(介護施設、市民祭り、市町村事業など)を提供します。また、昭和のフォーク、ロックを原体験した世代の大人の方々に、高校生と同じステージに立って演奏してもらうことで、世代を超えたコミュニケーションが生まれることを期待しています。

○会員

現在70名の会員で構成されています。その中で高校軽音楽部の顧問でありプライベートでも楽器を演奏したり歌うことが好きな方々の割合が一番多いです。我々が主催する大人のアマチュアコンサートは受益者負担が原則ですが、会員は出演参加費500円引きといった割引を適用しますので、ライブ出演を希望される方には一般会員になられることをお薦めしています。

○会費

入会金は1000円で年会費は無料です。芦屋市のレコーディングスタジオ経営者の方も会員なので、自作曲を持っているアマチュアミュージシャンの方からのレコーディングや配信のご相談も受けています。ただし高校生は会員にはなれません。高校卒業後すぐに入会した方が20名程度いらっしゃいます。

○活動

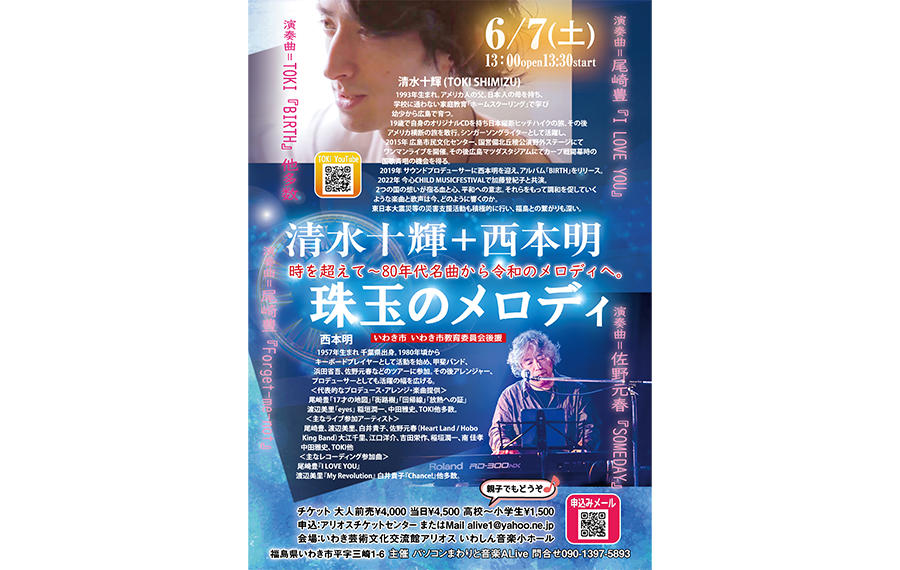

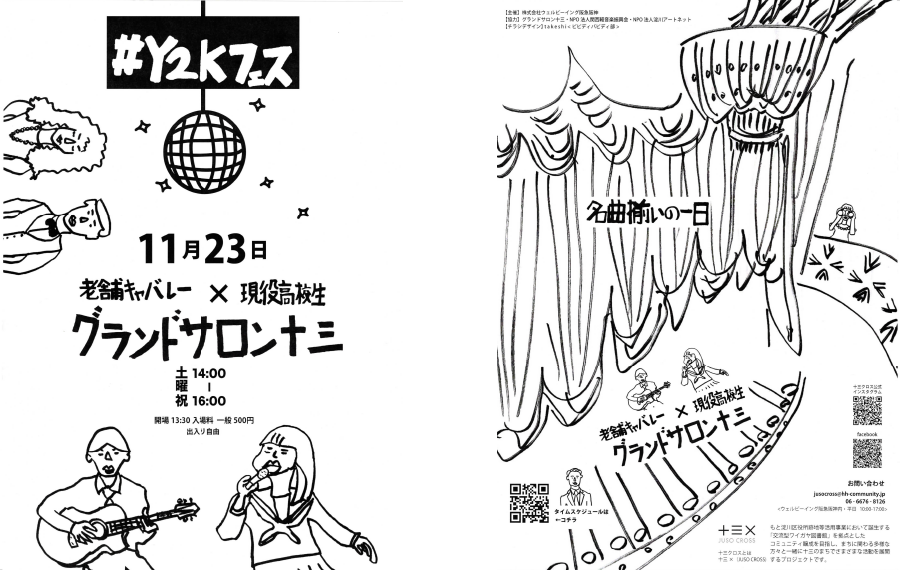

A.グランドサロン十三(じゅうそう)のキャバレーで昭和ヒット曲ライブ

阪急阪神HDウェルビーイングという会社が十三の町(*2)おこしの一つ事業で、老舗キャバレー「グランドサロン十三」で高校生バンドライブを企画したのです。

*2)十三の町:梅田駅から二つ目にあり、京都・神戸・宝塚への分岐点の歓楽街、飲食街

最初は高校軽音楽部連盟大阪にコンタクトを取りましたが「高校生の部活動だからキャバレーでは不可」と断られました。そこで軽音楽部連盟大阪から相談を受けた当振興会が会員のうちクラブ顧問をされている先生方に声を掛けて、「昭和歌謡を演奏できる高校生バンド」をコーディネートしました。

曲を昭和の楽曲に限定することは私の方から主催者側に提案しました。理由はせっかく昭和の大人の娯楽の象徴とも言える老舗のキャバレーで演奏会ができるなら、昭和歌謡が一番しっくりくると思ったからです。高校生にとっては慣れない昭和の楽曲を練習することになりますが、音楽性の幅を広げるチャンスだと思いました。高校生の頃に聴いた音楽というのは後々まで心に残るはずです。

早い時期からオリジナル曲を創作することを推進しているクラブ顧問もいらっしゃいますが、個人的には創作の前段階として多感な十代の間は、さきほどの昭和歌謡をはじめ70年代、80年代の洋楽、ジャズ、フォーク、ラテン音楽など様々な種類の音楽を聴き、コピーしてバンド演奏してみるというインプット経験を優先するべきだと思います。

○コンサート内容

私が顧問を務めている金剛高校も含めて大阪府立・市立7校が出演、11バンドが11曲演奏しました。

- 青い珊瑚礁(松田聖子)大阪ビジネスフロンティア高校

- 恋のフーガ(ザピーナッツ)金剛高校

- ああ無情(アンルイス) 日新高校

- 夢をあきらめないで(岡村孝子)住吉商業高校

- タイムマシンにお願い(サディスティックミカバンド)桜宮高校

- Get Back (The Beatles) 金剛高校

- 狙い撃ち(山本リンダ)芦間高校

- ルパン3世2(アニメ主題歌)日新高校

- 雨上がりの夜空に(RCサクセション)阿倍野高校

- 京都慕情(渚ゆうこ)金剛高校

- 上を向いて歩こう(坂本九)全バンドボーカル

町おこし事業ということもあり、地元の住民の方や出演者の保護者も多く来場され、店内は満席となり盛況でした。お客様にとっては、聴き親しんだ楽曲ばかりが演奏されるので楽しんでいただけたことと思います。

B.高校生と社会人が出演するアコースティックライブ

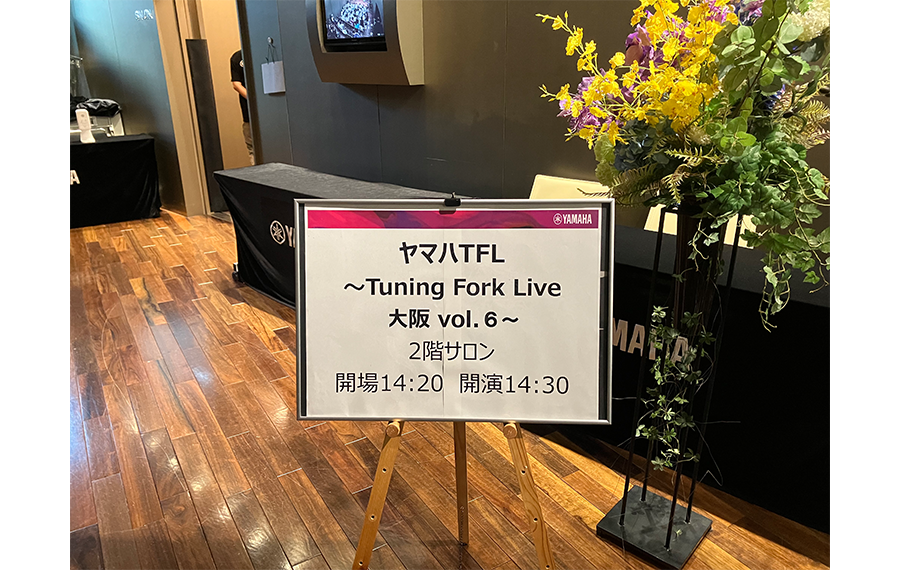

YAMAHAとの共同企画で、ヤマハ大阪難波店の2階サロンにて、2か月に1度、アコースティックライブを実施しています。出演は高校軽音楽部のバンドが中心ですが、毎回大人のバンドも必ず出演していただくようにブッキングします。若い世代と大人世代が交流できる貴重な機会だからです。

アコースティックサウンドに興味を持ってもらうために、ドラム、エレキギターの使用はあえて禁止しています。ドラムはカホンで代用します。エレアコ、ベース、カホン、キーボードは店舗があらかじめ用意してくださいますので「手ぶらで来て気軽に演奏しよう」がキャッチフレーズです。

社会人の方は、昔のフォークソング(アリス、吉田拓郎、はっぴいえんど等)を、高校生はあいみょんとかスピッツのカバー曲を演奏することが多いです。この定期コンサートのおかげで、高校生はアコースティックサウンドのすばらしさに生で触れることができ、昔のフォークソングを知るきっかけにもなります。社会人の方にとっても、高校生の前で演奏披露することがモチベ-ションアップにつながっているようです。

(2)変遷

現在の活動に至るまでの変遷を御参考までにご紹介いたします。学校、地域社会に軽音楽部を認めてもらうには一筋縄ではいかないことがご理解いただけると思います。

-

・1994年高等学校軽音楽部連盟大阪(任意団体)立ち上げ

大阪府立今宮工業高校(現今宮工科高校)で軽音楽部顧問を担当していた頃、部員の個人的つながり頼みで他校のバンドを演奏している高校生に声をかけて、青少年会館スタジオで交流発表会を定期的に実施していました。何故ならば発表の機会は校内の文化祭しかなかったのです。

ある日、大阪市内の私立女子高校の軽音楽部のバンドが交流発表会に参加した際、引率の顧問の先生の或る一言「今日はプライベートな立場でついてきただけですが、こういう企画をされているなら、きちんとした組織を設立されていれば、顧問の引率業務として学校から認められるのですが」で、個人名義の企画だと外部からは信用されない事を痛感し、団体設立の準備を始めました。

たまたまスタジオでの交流ライブを観に来ていた大阪写真専門学校(現ビジュアルアーツ・アカデミー専門学校)の卒業生が「学校の音響科のM先生が高校生バンドのネットワークつくりを画策されているので紹介します」というのがきっかけでM先生の協力を得て、高等学校軽音楽部連盟大阪を発足させました。

発足にあたり、専門学校から大阪府内のすべての高校にDMを発送してもらい、賛同してくださったのが12高校。連盟としての規約作りを行いました。規約づくりの中で特に下記の2点にこだわりました。

①バンド活動をクラブ活動として認めてもらうために、マナーや身なり、挨拶などの指導を徹底させる。

②バンド活動は交流の手段であり様々な音楽、新しい音楽仲間に触れあうきっかけと捉える。学校対抗コンテストという形態をとらない。

これは私が連盟長を降りてからも変わることはなく、一貫して高等学校軽音楽部連盟大阪が大切にしている方針です。他校の多くの熱心なクラブ顧問の方々と巡り合えて、高校軽音楽部はどうあるべきなのか?を考えつつ、30年間に渡って試行錯誤を重ねてきました。 - ・1998年大阪府立羽曳野高校赴任軽音楽部顧問

- ・2004年大阪府立金岡高校赴任軽音楽部顧問

-

・2008年大阪府立泉陽高校でポピュラー音楽同好会から部に昇格

泉陽高校に赴任した際に軽音楽部の顧問を申し出ると「ロックバンドはクラブ活動にはなじまないので認めていません。文化祭で有志のバンドが出るだけです」と聞きショックを受けました。うるさくなく、クラブ活動としてきちんと恒常的に活動するなら認めてもらえるということで、普通教室で電子ドラム使用して小音量で練習する同好会を苦労して作りました。

この時期、折しもYAMAHAが電子ドラムとキーボードの高校生モニターを募集しており、同好会として応募し無償で電子ドラムを入手できました。最初に集まってきた1年生10人の生徒たちにはまず「毎日放課後、校舎の廊下や階段を清掃すること。これで同好会の印象が良くなるから」と指令しました。この作戦は教員から信頼され効を奏します。

「ポピュラーミュージック同好会は清掃ボランティア活動を行ってくれる」ということで教員からだんだん信頼されるようになり、翌年には部活動への昇格が職員会議で認められたのです。同好会から部に昇格してからは部員も増え、人気のクラブのひとつになりました。自分としては、全くのゼロからのスタートで苦労は多かったですが、「バンド活動が部活動として認知されるにはどうすればいいのか」を実践できた貴重な経験となりました。 -

・2012年大阪府芸術文化連盟に軽音楽部会を設立、認可される

泉陽高校の当時のT校長が大阪府芸術文化連盟の副会長をされており、私が「軽音楽部連盟大阪」の話を持ちかけたら「加盟校は100校ほどあり、きちんと運営できているので、大阪府芸文連に軽音楽部会を創設したらどうか。大阪府から資金面での補助も出るようになるし、他府県との交流もしやすくなるはず」という助言を頂きました。検討した結果、「活動母体は軽音楽部連盟大阪とする」という条件で大阪府芸文連の軽音楽部会を設立できました。やはり個人よりも団体の看板。任意団体よりは公式認定団体。外部からの信頼度が違ってきますね。 - ・2017年大阪府立金剛高校赴任軽音楽部顧問

金剛高校軽音楽部の練習風景 - ・2021年教論退職後、大阪府立金剛高校の軽音楽部の外部指導顧問 軽音楽部のように、それぞれの高校で活動方針が違っている部活動の場合、外部指導顧問のシステムはそう簡単に導入できるものではありません。主顧問(学校の教論)と外部指導顧問との考え方や指導方針が細部まで一致しないと早晩破綻します。自分は金剛高校教諭として5年間軽音楽部を指導してきた実績があり、今の活動内容や方針自体に現在の主顧問の先生も賛同してくださった上で協力的な姿勢でサポートしてくださいますので、本校においては外部指導顧問システムはうまく機能しています(レアケースともいえます)。その高校の実情や校風を知らない外部指導顧問がやってきて、自分独自のやりかたでクラブを運営しようとすると主顧問、部員から早晩、不満が出てきて問題となるだろうということは容易に想像できます。

- ・2022年NPO法人関西軽音楽振興会設立代表理事

3.成果

かつては「ロックバンドは不良」という固定観念がまかり通っていましたが、高校クラブ活動としてのバンド活動のあるべき姿を暗中模索し続けてきた結果、ようやく健全な文化系クラブ活動のひとつとして認知されてきたと最近は実感します。また演奏面だけではなく、機材を自分たちで運搬、設営、撤収するというスタッフとしての仕事もクラブ活動に取り入れることで、音楽は様々な人のサポートがあってこそ成立しているということを部員が理解して、周囲に感謝する気持ちを持たせることができたと思います。

4.課題

(1)部活動地域移行に関して

近年、教員が多忙を極(きわ)めているのは授業関連以外の仕事が格段に増えたためですが、その大部分が部活動顧問の業務であるというのは誤解です。

- 授業のコマ数を削減する

- クラスの生徒人数を30名にする

- 学校外におけるSNS関連の問題については教員の業務範囲外とする

上記のような状況は早急に取り組むべきであり、部活動地域移行が教員の負担減に直結するという考え方は的外れであると言わざるを得ません。確かに外部指導顧問制度は教員の負担減の面で有効な手段だとは思います。私が勤めている大阪府立金剛高校では外部指導顧問制度がとてもうまくいっています。

<提案>

- 外部指導顧問となる方は、当該高校の元教員であることが必要条件であり、退職教員の人的ソースを有効活用するべきだと思います。

- 地域の公民館に音楽練習室を備えているところも多いのですが、校外でのクラブ活動を促進するためには、公共施設と学校が連携した上で、部活動目的の利用に対しては優先的に予約が取れ、利用料金の大幅な割引などを検討していくべきだと思います。

- 保護者の世代からすると、子供が通う高校に部活動というのは当然あるものだという認識を持っているので「先生が忙しいので学校の部活動はなくしていきます。地域のクラブへ行ってください」という方針はなかなか支持されないと思います。学校内でのクラブ活動は「ゆるい活動内容」で良いので、できる限り存続していくべきだと考えます。

(2)大阪府の現状

A.2校1部活制

大阪府教育庁が2023年より導入した「2校1部活制」は、現状うまく機能しているとは言い難(がた)い状況です。これは近隣の2つの高校の部活動を統合してペアで活動するという制度です。個人競技の体育系クラブ(陸上、水泳など)の場合だと例えば、A,B2つの高校のうちA高校は部員数も多く指導者も確保できているが、B高校は部員もほとんどいなくて幽霊クラブ状態になっている。このようなケースではペア活動は(特にB高校にとっては)有効かもしれません。それでも万が一、B高校の生徒がA高校へ向かう途中で交通事故に遭った、あるいはA高校の部員とSNS上でもめた等の事態が発生したとしたら、監督責任は恐らくB高校の顧問がとらないといけないのでしょう。軽音楽部の場合を考えると、2校ペア活動の実現は更にハードルが高いです。

軽音楽部の場合はそれぞれの学校によって何を目標に、どのような内容で活動するのかは全然違います。よって他校の部員を迎え入れての合同練習というのは、指導する側(がわ)としては精神的負担が増えるだけで、うまくいくイメージを持ちづらいです。

このようなことからも教職員の長時間労働の解消につながるとも思えません。軽音楽部連盟大阪では今年度から「芸文連主催の公式大会ではない、いわゆる交流を目的とした演奏会においては、双方のクラブ顧問が合意すればゲスト校の顧問付添いはなくても良い」という共通認識(紳士協定です)を持つに至りました。「せっかくの休日なのに自分の専門外の部活動の付添い業務を終日させられる」これは教員にとっては苦痛です。この部分をどう改善できるのか。事故対応も含めて国はきちんとした指針を出すべきではないでしょうか。

5.課題

現在、私は教職を引退しましたが、大阪府立金剛高校軽音楽部の外部指導顧問として現場での部活動指導に関わっています。今痛感することは高校時代に部活動でバンド活動を経験した人たちが、大人になってからも気軽に楽器演奏を生涯の趣味として持ちつづけられるような地域の環境作りが必要です。

音楽は一生自分のペースで続けることができる趣味であり、世代や言葉を超えたコミュニケーションツールになり得ます。今、高校軽音楽部はその玄関口としての役割を問われているのだと思います。高校軽音楽部での経験が一過性のものではなく、それぞれの人の持続的な生きがいになることを願って、新たな試行錯誤が始まったところです。

地域音楽コーディネーターや生涯学習音楽指導員として皆さまの活動を掲載しませんか?

活動紹介やイベント告知をご希望の方は、下記のページをご覧ください

音楽文化創造では、地域音楽コーディネーター資格取得の養成講座を実施しております。

詳しくは下記をご覧ください。