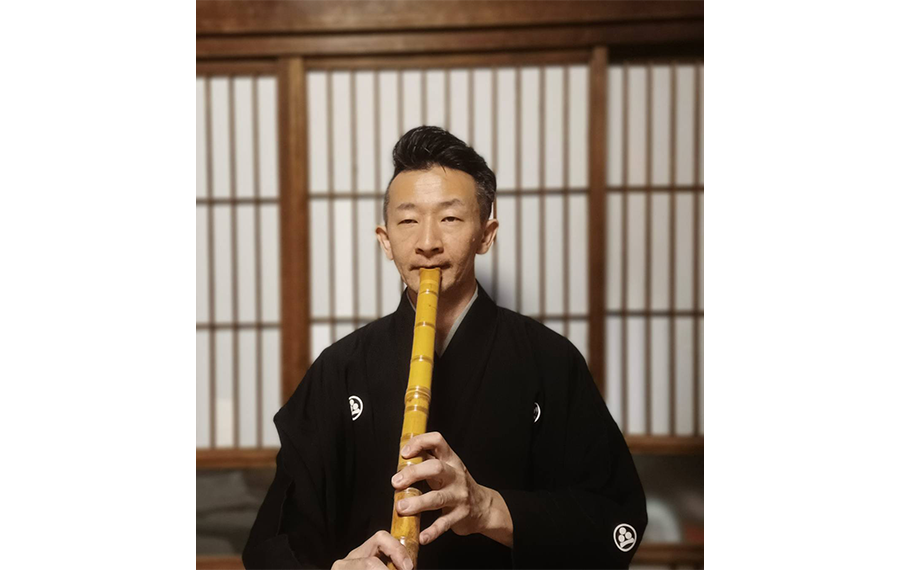

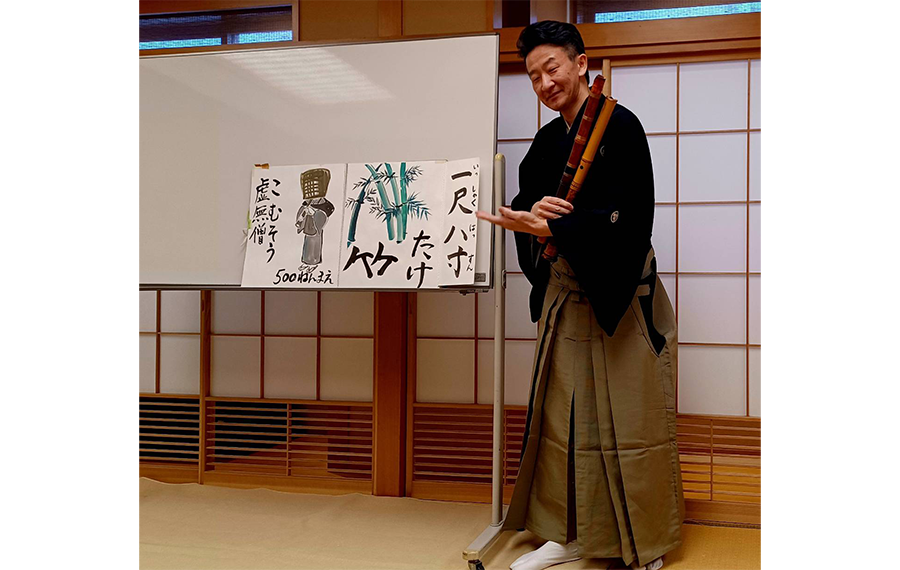

琴古流 尺八奏者 東京都 渡辺淳さん

- ■活動テーマ:

- 多種多様な音楽シーンで尺八の可能性を追求

- ■目次:

- ■活動開始時期:

- 1996年~現在

- ■場所:

- 都内、地元の長野県松本市を中心に日本全国、海外

- ■対象:

- 子ども~大人まで趣味または専門的に習いたい方

- ■活動内容

1.きっかけ

私は長野県松本市で代々続く琴光堂和楽器店の家に生まれました。父は尺八、母は箏(こと)の演奏家のため、幼少期より和楽器に囲まれた環境の中で育った影響か自然と笛に興味を持っていたようです。小学生の頃はブラスバンドでトロンボーンやサックスなどを担当していましたが、中学生になり地元のお祭りで山車(だし)に乗って篠笛を演奏しました。このような体験を通して合奏の楽しさと、人前でパフォーマンスをする心地よさを体得したように思います。

尺八を始めたのは高校3年生のときで当初はごく軽い気持ちでした。19歳で学業のために上京したことをきっかけに、伯父が経営する都内の和楽器店で演奏会の裏方のアルバイトをさせてもらい、生の舞台で一流の演奏家の方々の音色を聴く機会を得、より深く興味を持つようになりました。その後、父親の師匠でもある尺八演奏家・作曲家の宮田耕八朗師のもとに入門し、25歳くらいから本格的に演奏活動を始めました。

2.具体的な内容

A.多種多様なジャンルの演奏家との共演

若い頃はいくつかの邦楽コンクールで大きな賞を頂いたことが励みになりました。現在は尺八の普及啓蒙(けいもう)のため、和洋問わずいろいろなジャンルの演奏家やアーティストの方々と共演させていただく経験を重ね、多くの良い刺激を得ています。同時に様々な曲調やアドリブに対応するスキルを学び、演奏の幅が大きく広がりました。レパートリーは聴衆のご要望に応じることができるよう、下記のジャンルに挑戦し続けています。

- ・既存の尺八独奏および合奏曲

- ・オリジナル作品

- ・よさこい踊り他お祭りでのお囃子

- ・ポピュラーミュージック、ジャズ、タンゴ等々を洋楽器との共演(ピアノ、チェンバロ、パイプオルガン、ヴァイオリン、チェロ、サックス、フルート、クラリネット、マリンバ、カホン、コンガ、バンドネオン、ギター、ハープ、ハーモニカ、リコーダーなど)

- ・教会でのパイプオルガンとの演奏

- ・テレビドラマ、映画、アニメ作品、演劇、CM等のBGMレコーディング

- ・現代舞踊家、書道家等との即興パフォーマンス

- ・ホテルや旅館でのロビーコンサート

- ・企業レセプションやパーティー等での演奏

- ・日本、外国民謡、童謡唱歌

下記に私のYouTubeチャンネル、facebook、Instagram、Xなどでも演奏の動画やイベント情報をお伝えしておりますのでご覧ください。

「五木の子守唄」

「ビオレンタンゴ」

「台湾 國立台南芸術大学卒業生や他の皆さんとの演奏<望春風>」

「ひとみ 堀井小二朗作曲 尺八独奏:渡辺淳」

B.「よさこい踊り」楽曲制作参加と生演奏

15年ほど継続している「よさこい踊り」の楽曲制作参加や生演奏では尺八と篠笛を使用します。コロナ禍の危機を乗り越え、よさこいを通じて全国各地にある多くの大学サークルの方々と出会い、楽しく貴重な経験を積んでいます。これをきっかけに私自身も民謡や祭囃子を勉強し、最近は各地の阿波踊りや盆踊りなどのお囃子にも参加する機会が増えています。

C.病院や福祉施設等での慰問活動

若い頃から慰問活動にも興味があり、特に聖路加病院(東京都中央区)の小礼拝堂トイスラー記念ホールでの「お昼のコンサート」には20年弱参加していました。また有志の演奏家とともに不定期ですがホスピス、重症心身障害者施設、老人ホーム等でボランティアコンサートに出演しています。東日本大震災以後数年間は石巻市のサルコヤ楽器さんの店頭ライブにも参加しました。

コロナ禍以後は、感染の問題から医療・福祉施設での活動が難しくなりましたが、機会を頂ければできる限り伺いたいと考えています。

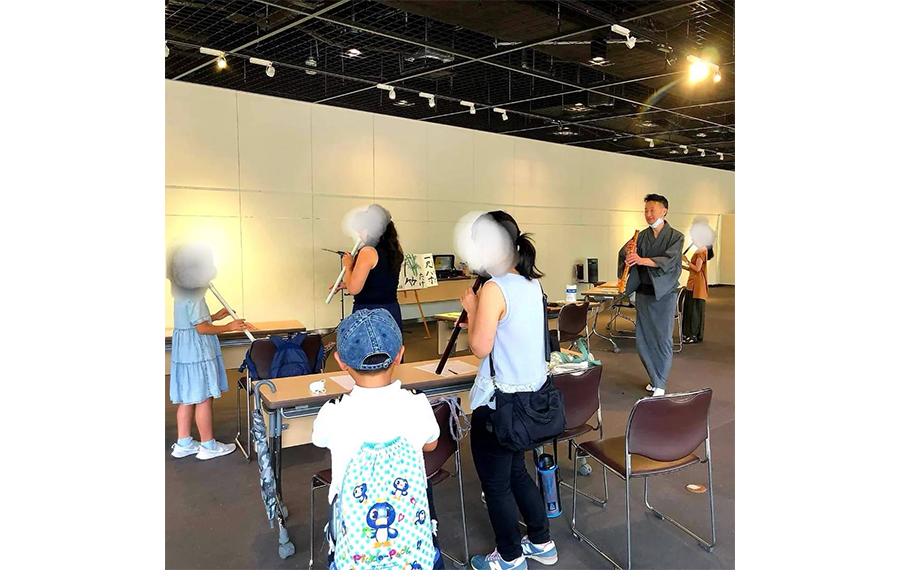

D.演奏指導

最近は私個人の尺八教室以外に、尺八の魅力と音色を後世に継承するために、大学のサークルで演奏指導に尽力しています。初心者には吹いた音や吹く楽しみをたくさん感じてもらえるような曲を書いて一緒に合奏もします。「この曲を吹いてみたい」という希望があれば、レベルに応じて楽譜をアレンジし、ご本人が楽しく続けられるように工夫しています。また若い頃から、公共施設や幼稚園、学校、福祉施設などでも、ご要望に応じて尺八体験会を開催してきました。ミニコンサートとともに本物の楽器を触っていただき、尺八の歴史も簡単にご紹介しています。

尺八は西洋の吹奏楽器(フルート等の木管楽器やトランペット等の金管楽器)と違い老若男女問わずやさしい息で鳴らせる笛です。体験会でも「尺八を吹くには肺活量がないと吹けないのではないか、息をフーフー入れないと鳴らない、というイメージだったが覆された」とおっしゃる方が多くいらっしゃいます。力んだり、たくさん息を入れる必要はなく、効率の良い口の形ができれば、誰でも自然な呼吸で確実に音は鳴ります。実際に吹いてみると、自分の息の振動を感じることができます。是非ご自身の息吹を体験していただけたらうれしいです。

3.総括

(1)尺八は吹奏楽器

尺八は日本の伝統楽器の笛群の1つですが、私は伝統楽器というよりも1つの吹奏楽器として捉えています。その時々の自分の表情の変化が出るのが面白く、若い頃と現在では音色・吹き方や音楽感等が変化しています。今後、年齢を重ねていく中でどのように変わっていくのかが楽しみでもあり、その時々の音の表情を楽しみたいと思っています。

(2)様々な場所で演奏可能

尺八の演奏はあまり場所が限定されず、和室、ホール、ライブハウス、森林の中、野外舞台、お祭り等、いろいろなシーンで音の響きが変化するのも魅力的です。そもそも現代の尺八奏者の祖先と言われる虚無僧は、家屋内だけでなく屋外を行脚しながら吹いていました。森林の空気や風、動物の鳴き声等とコラボレーションしたり、親子の慈愛をテーマに現代で言うところの即興演奏をしていたそうです。コンサートホールやスタジオの良い音響の中でしっかりと聴いていただくことも重要ですが、一方で、自然の木々の中でこそ生まれる、毎度違う音の反響やリアルに反応する鳥たちの鳴き声等も互いに触発しあうことで、本来の尺八らしい音楽が生まれます。

(3)尺八の可能性

尺八と言うと、荒々しく迫力のある演奏のイメージを持つ方も多いと思います。しかし技術が身につけば、風に乗るような優しい音色を出すことができ、表現力豊かな可能性を持った楽器です。今後も様々な場で尺八の音色を追求したくさんの方に届けたいと思っております。私の活動から尺八や和楽器に興味をもってくださり、「聴いてみたい、演奏してみたい、携わってみたい」と思う方が増えてくれたらうれしいです。

「新しい方角(邦楽)」は日本の伝統音楽の新しい道を探るコラムです。

詳しくは下記をご覧ください。

記事.png)