三味線奏者 三味線奏者 街角伝統芸能プロジェクト代表 三味線三昧+(シャミセンザンマイプラス)代表 京都府 三宅良さん

- ■活動テーマ:

- 三味線が身近であること、世界に繋がること

- ■目次:

- ■活動開始時期:

- 2000年~現在

- ■場所:

- 京都市内を中心に日本各地

- ■対象:

- 一般

- ■活動内容

1.「NHK WORLD JAPAN」の取材

今回、NHK国際放送が制作している海外向けの放送「NHK WORLD JAPAN」の『Core Kyoto』という番組に、私がライフワークとして取り組んでいる「ペットボトル三味線」を取材していただきました。

「ペットボトル三味線」はその名の通りペットボトルで作った三味線で、子どもたちにも気軽に楽しんでもらえるように身近な素材から作った三味線です。

詳しくは以前、公益財団法人音楽文化創造のWEB『新しい方角(邦楽)』寄稿させていただいた「三味線が誰にとっても身近な存在であるために」をご覧いただければと思います。

2.取材を受けたきっかけと内容

取材していただいたきっかけは、番組の特集が「京都で三味線を伝える活動」ということで、毎月仲間たちと西陣にある「カフェ&バー天Q」というライブハウスで行っている『三味線三昧』というイベントに興味を持っていただいたことでした。

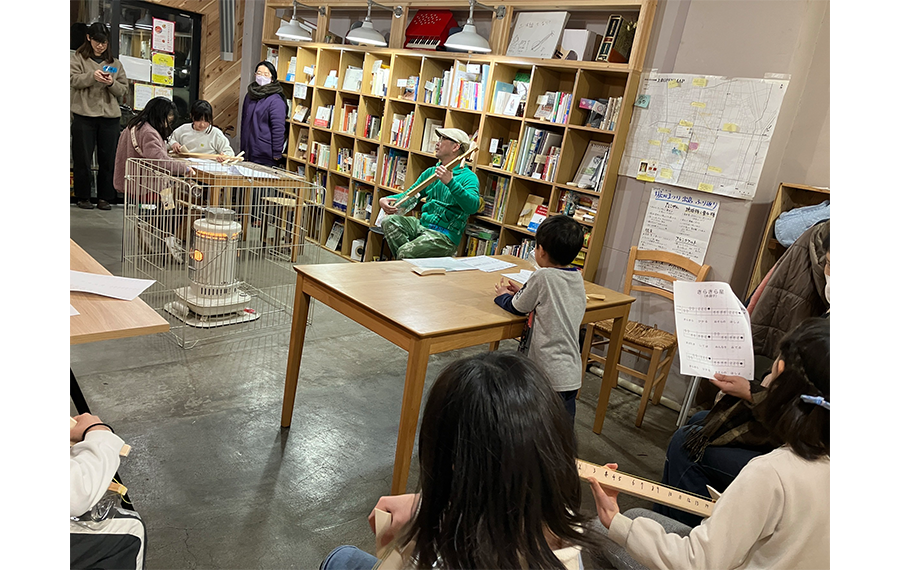

取材内容として、前述の『三味線三昧』での演奏風景と、1月に行った小学生を対象にしたペットボトル三味線ワークショップの模様を取り上げていただきました。この日は9人の小学生を対象にワークショップを行ったのですが、ペットボトル三味線を組み立てるときの真剣な表情や、完成したペットボトル三味線を演奏しているときの楽しげな笑顔を映しとってくださっています。この場面は後のインタビューでも答えている「気軽に」と「身近に」を端的に表してもらっているシーンだと思います。

京都には多くの指導や演奏活動をされている先輩方が多くおられますが、その中でも私の『ペットボトル三味線』を取り上げていただけたことは大変有り難く、またより多くの人の目に留(とど)まり興味を引く活動だと感じています。

3.成果と課題

子どもを中心に大人や海外の方といった多世代・多様な方々に三味線を身近な楽器として触れてもらえるきっかけを作ることができ、今回は海外向けのメディアに取り上げていただきました。

ただ、三味線や和楽器全般の普及には演奏者はもちろん、楽器を製作される職人さんや楽器屋さんの存在が欠かせませんし、支援が必要です。2020年には国内シェアの約半分を占める東京和楽器が廃業の危機にあったのはまだ記憶に新しい話です。余談にはなりますが、今回の番組テーマ「京都で三味線を伝える活動」について、一番に思い浮かんだのが一昨年に亡くなられた三味線(棹)職人の野中智史さんでした。

※今回の放送で取材されていた『京都 祇園 今井三絃店』今井善一氏に師事されていました。

野中さんは職人として三味線の製作・修理を手掛けられる一方、祇園や宮川町といった花街のお座敷などで演奏をされたり、ご自身でもイベントを企画されたりと、三味線に関して八面六臂の活躍をされた方でした。同世代でこれからの活躍を期待されていた方だけに残念でなりません。

2022年には「伝統芸能の保存、継承に欠くことができない」として、三味線の製作・修理が「選定保存技術」に認定されたそうです。

日本のコンテンツ産業が成長し、アニメをはじめとした文化・芸術が世界で注目されている中で伝統芸能の果たす役割は大きいと思っています。国としても制度としてバックアップしていただき、我々も盛り上げていかねばと考えております。

4.抱負

昨年、台湾にてペットボトル三味線を作って演奏するワークショップを行ったのですが、現地の方の人柄もあってか積極的に参加してくださり、大盛り上がりでした。

「自分で楽器を作って演奏してみる」というのは年齢だけではなく、国や地域も関係なく楽しめる内容だと改めて確信することができました。

日本国内はもちろんですが、今回の放送をきっかけの一つとして海外でも「ペットボトル三味線ワークショップ」を開催していけるよう、活動して参りたいと思います。

自分の地元・京都でも活動を広げつつ、世界にも広げていきたいと思います。

地域音楽コーディネーターや生涯学習音楽指導員として皆さまの活動を掲載しませんか?

活動紹介やイベント告知をご希望の方は、下記のページをご覧ください

音楽文化創造では、地域音楽コーディネーター資格取得の養成講座を実施しております。

詳しくは下記をご覧ください。